来源:发布者:时间:2021-11-25

□文/张宏展 图/记者 卫行智

连日来,运城市农村信用社退休职工杜贵海跨越36年、行程2800公里,终于接回埋骨他乡70年的烈士叔父英灵回家的感人事迹,在媒体刊发后引起各界广泛关注。杜贵海那牵挂半辈的寻亲情怀、坎坷曲折的寻亲经历、锲而不舍的寻亲精神、忠孝两全的寻亲哲学,读来让人钦敬不已、感慨万端。

令人肃然起敬的寻亲行为

寻亲,是致敬昨天的苦难辉煌。杜贵海的父辈生活在苦难深重的旧中国。养父杜兴旺12岁就开始给财主家挑水、拾柴、割草喂牲口;16岁翻山越岭给地主扛长工,一扛就是23年,34岁了还是一个光棍汉。四叔杜小旺17岁被国民党军队抓壮丁,走时连个招呼也没有和家里人打。这样的家庭是旧中国千千万万普通家庭的一个缩影。好在,杜小旺参加了人民解放军,投身为穷苦百姓翻身解放的伟大事业。虽然年仅20岁便牺牲在解放兰州的战场上,牺牲在新中国成立的黎明前,但是他的死是为人民利益而死,是重于泰山的壮烈牺牲。寻找杜小旺烈士的英灵,从小处讲,是杜贵海为了完成养父生前的嘱托和遗愿,从大处讲,又何尝不是今天的我们为了致敬先辈们昨天的苦难和辉煌!

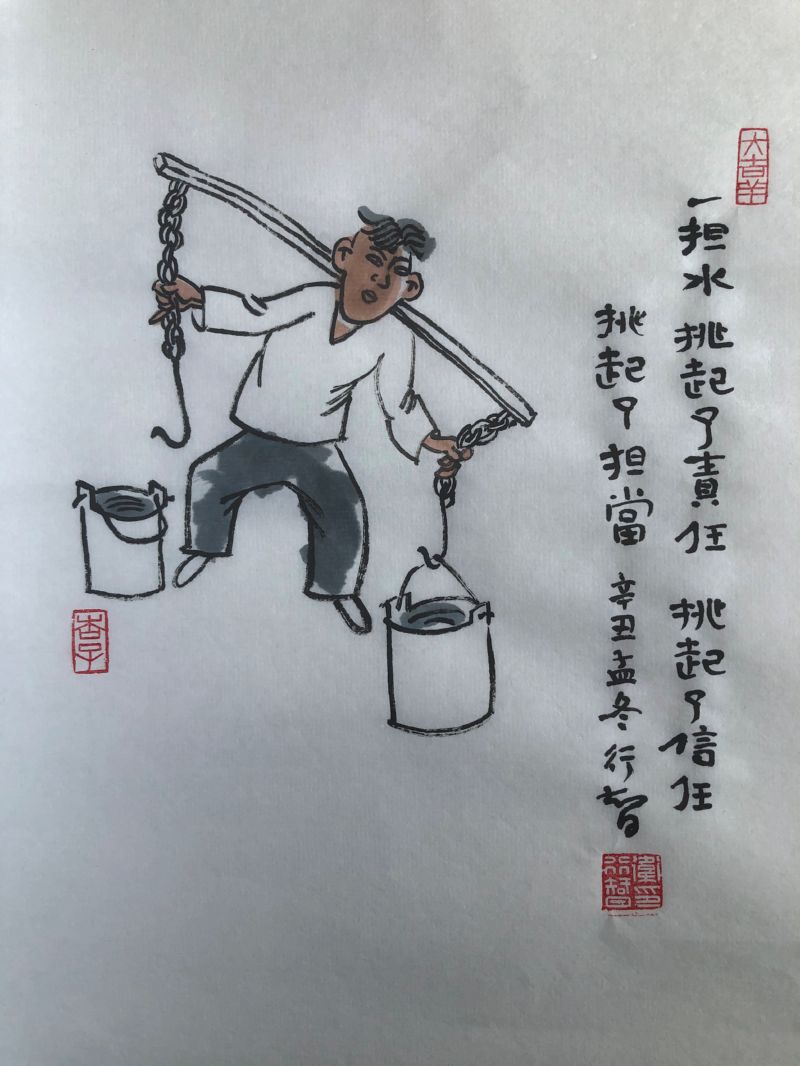

寻亲,是无愧今天的使命担当。不忘初心,方得始终。作为儿子,杜贵海数十年来一直牢记着父亲临终前“一子顶两门”的家族重托,这是他千里寻亲的家庭情感支撑。作为农村信用社的一名文化干部,杜贵海数十年来一直利用手中的笔为群众鼓与呼。属于信用社业务范围的,他写,而且一写就是39年,锲而不舍、笔耕不辍,写出信合岗位“三字经”15篇,写出信合调研24篇,写出信合视窗、信合感怀、信合综艺上百篇;不属于信用社业务范围,但是和老百姓切身利益息息相关的,他也写,写出《田野吹笙》200余篇,退休后还写出《杜家营村志》35万字。这看起来和寻亲关系不大,实际上是他作为信合之子对于信合事业、作为党的儿子对于党的事业的使命担当。对于千千万万个像杜小旺一样的烈士而言,他们的英灵一定希望后来的我们,永远不要忘记他们当年为什么而出发,永远不要忘记实现中华民族伟大复兴的使命和担当。因此,从这个意义上讲,杜贵海寻亲,是无愧今天的使命担当;39年奉献信合事业、传承信合文化,更是无愧今天的使命担当。

寻亲,是不负明天的执着追求。当杜贵海历经千辛万苦,终于在兴隆山革命烈士陵园看到刻有叔父杜小旺名字的墓碑时,他情不自禁地跪在墓碑前。这一刻,他百感交集,有许多话想对叔父讲,更有悲喜交加的泪要在叔父面前淌。这一刻,对他而言,不仅意味着穿越36年的承诺得到了兑现,而且意味着漂泊在外70年的叔父英灵可以魂归故里。这一刻,意味着杜贵海完成了家族史上三代人的一个共同梦想,开启了一个朝着新梦想继续奋进的时代。看到这里,读者无不动容。由家及国,我们的国家、我们的民族又何尝不是如此!现在,我们全面建成了小康社会,完成了中华民族多少年、多少代人的梦想;我们又开启了一个全面建设社会主义现代化国家、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦时代!而要实现伟大梦想,不负伟大梦想,对于每个人来说,就是要大力弘扬杜贵海身上的那种寻亲劲头、寻亲精神,以百折不挠、永不言弃的干劲投入到具体工作和实践中去。

让人勇毅前行的寻亲文化

寻亲,是时隔再久也不能丢弃的一缕牵挂。从儿时印象中家门口的“光荣烈士”木牌,到政府每月给奶奶发放的3元抚恤金;从每年“八一”建军节村干部敲锣打鼓到家里的慰问,到父亲临终前让他有条件了去兰州祭奠叔父的最后嘱托;从参加信用社工作,到自己光荣退休……光阴荏苒、岁月如梭,数十年光阴一晃而过,然而,叔父“杜小旺”这个名字,始终是杜贵海的一缕牵挂,时隔再久也不能丢弃。相反,随着年龄的增长,这种牵挂是越来越强烈。正是这种强烈的情感牵挂,才让年已64岁的杜贵海克服重重困难,孤身一人向着从未去过也不知道结果如何的陌生城市勇毅出发。

寻亲,是前路再难也不能放弃的一种责任。在家千般好,出门万般难。杜贵海的寻亲之旅是极为坎坷的。他无法像年轻人一样提前查阅电子地图,提前网上预订车辆酒店,甚至不知道目的地到底离兰州有多远。他能做的,就是只管前行。不成想,一出站先把手机弄丢了。无法联系、无法支付、无法看时间……一连串的问题让他瞬间头大。最让他着急的,是寻亲之旅该如何继续进行。乘班车、住旅店,一大早去陵园门口守候,这些说起来容易的事,对于一个老人来说,其实都极为不易。特别是3月的兰州还很寒冷,山上积雪未化。面对偌大的烈士陵园,杜贵海选择一行一行地逐个寻找。在他的心里,无疑怀着一份希冀,但更多的是怀着一份责任。路再难,希望再渺茫,也绝不能放弃。也正是这种责任感,感动了烈士陵园的管理人员,愿意帮着他一起寻找。

寻亲,是自己再苦也不能背弃的一生承诺。杜贵海是有儿有女的,而且儿女都事业有成。他如果愿意,也是可以把寻亲这份差事交给儿女代劳的。但是,他没有这样做,宁愿自己再苦再累再危险,也决不背弃自己的承诺。在他的心里,父亲临终前的嘱托,“一子顶两门”的使命,是自己义不容辞、责无旁贷的事情,任何人都不能取代自己。如果委托给他人,即使完成了,也对不起自己的内心,对不起在天的父亲和叔父。这是杜贵海令人钦敬的地方。试想,如果对待父亲的遗嘱都不能做到言必信、行必果,那么对待他人托付的事情、对待组织交代的工作,又怎么能尽心尽力全力以赴呢?

教人处世为人的寻亲哲学

寻亲,“亲”是什么在乎于心。杜贵海的寻亲事迹,折射着教人为人处世的寻亲哲学。他所寻的,是养父的弟弟,严格来说和自己是没有血缘关系的。但是他做到了比有血缘关系还亲。这就启示我们,亲是什么?关键在乎于内心。内心里觉得亲的,有没有血缘关系都不重要,即使历经千山万水、千难万阻也要把他寻到。相反,内心觉得不亲的,即使唾手可得也不愿意花费那工夫。工作中,常常有这样的情景:很多顺手而为、顺手可为的事情,却没有人管。如,单位楼道的灯,下班时顺手可关却不关;水房的龙头明明拧小一点就可以洗手,却非要开得很大,浪费也不觉得心疼。这就是不亲的表现。正因为和单位不亲,所以才没有把单位的事当一回事。如果每个人都能认识到单位就是自己的衣食父母,是自己生存发展的依托和后盾,那么对待单位的亲近程度就会改变,愿意为单位的奉献程度也会改变。

寻亲,如何找“寻”在乎于人。寻,具有探究、搜求、查找之意。需要“寻”的,都是答案未知的、成败难料的。能不能“寻”到,关键在于人。杜贵海在去兰州之前,心里是没有底的,但是他采取了一些科学有效的寻找办法。比如联系兰州方面的烈士陵园帮忙查找,首先排除了兰州七里河革命烈士陵园,接着又基本确定了榆中县兴隆山革命烈士陵园。到了兴隆山革命烈士陵园,他又先向管理人员索要烈士花名册。没有花名册的情况下,才和管理人员分头现场查找。最终功夫不负有心人,终于找到。生活中,我们很多时候也会面临“寻”的问题,没有方向、不知结果。这时候就需要开动脑筋条分缕析、抽丝剥茧,从一些细微的头绪里找到线索,并顺着线索执着求索,最终才可能成功。比如大学里有甲乙两个剃须刀营销员,甲总是到男生生活区找市场,认为那里才有需求,对于女生生活区,则想也不去想。而乙则不同。乙认为男生生活区是成熟市场,竞争已经白热化,而女生生活区还是一片空白,大有可为。于是,乙每天探究大学女生对于剃须刀的需求。最终,他发现很多女生乐意把将剃须刀作为物美价廉的小礼物送给男朋友或者父亲这一需求,从而迅速打开女生市场,业绩反而远远超过了甲。

寻亲,精诚所至金石为开。传说中,孟姜女为了找到丈夫万喜良遗骸,“痛哭失声,只哭得日月无光、天昏地暗,只哭得秋风悲号,海水荡波,长城一段段倒塌,足有八百里,一堆堆死人骨露出来”。为了辨认出丈夫的骨骸,孟姜女又“咬破中指,把血滴在一堆堆白骨上,滴到万喜良的骨头之上时,血珠凝住不动”。此举可谓惊天地泣鬼神了。也正是这种“精诚所至”,才有了传说中的“金石为开”。杜贵海寻亲的经历,虽然没有孟姜女那种传说和神话色彩,但是他的精诚是不容置疑的。这从他一大早就顶着寒风守候在陵园门口,一不小心把杯子打碎。那时那刻的他,由于内心的期盼和紧张,对于杯子破碎的意外,也宁愿相信这是叔父在天有灵,想喝一口亲人带来的“家乡水”了。这种至精至诚,才是他寻亲成功的根本原因所在。给我们的启示则是,想办成一件事,必须有足够的精诚、足够的执着、足够的毅力,否则只能是空谈。

相关链接:

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。