来源:运城日报发布者:时间:2021-07-01

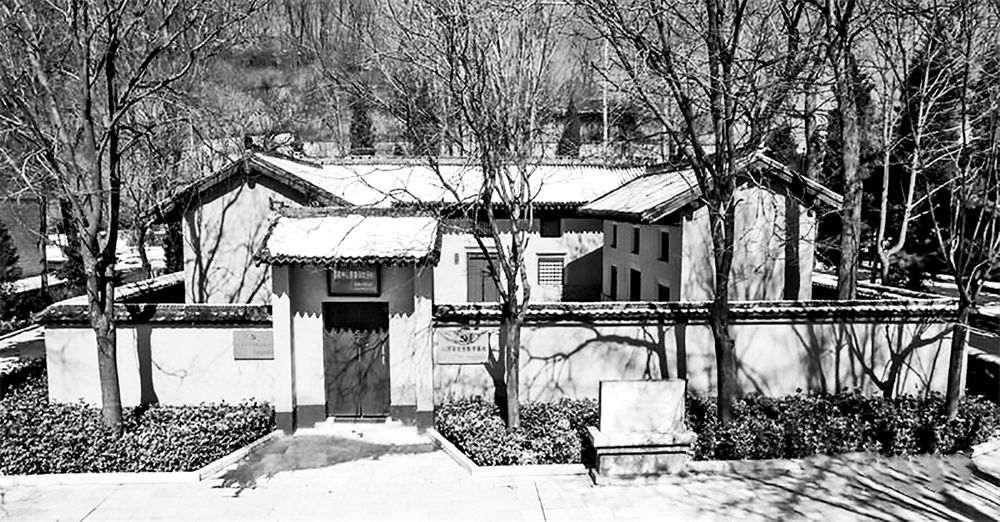

中共运城支部、河东支部干事会旧址

中共运城支部、河东支部干事会旧址位于盐湖区大渠办事处机关院内。

1925年冬至1926年春,中共太原地方执行委员会(简称中共太原地委)书记崔锄人和组织部部长王鸿钧到运城开展建党工作,在山西省立二中建立了河东第一个支部——中共运城支部,归属中共太原地委领导,支部书记祁金兰,共有党员4名(祁金兰、王月春、冯彦俊、乔子甲)。1926年7月全省暑期建党期间,崔锄人和王鸿钧又主持建立了中共河东支部干事会,协调和领导中共运城支部和运城山西省立第二师范学校支部以及中共盐池支部工作,并将中共运城支部改名为中共山西省立二中支部,驻地仍在山西省立二中校内。此时,运城支部干事会共有党员26人。1927年7月至8月间,由于国民党进行“清党”活动,第一次国共合作破裂,中共运城党组织遭到破坏,转为秘密活动。

该旧址在运城具有重要的史料价值和研究价值,2015年被授予首批市级党史教育基地,2017年被授予第二批省级党史教育基地。

大益成纺纱厂旧址

1926年7月中旬,参加榆次晋华纺织厂工人大罢工部分党团员转入到新绛大益成纺纱厂。他们来厂后,迅速在工人中办起了“工人夜校”和“青年读书会”,组织工人学文化、学政治,传播马列主义思想,宣传中国共产党的主张并成立了大益成纺纱厂支部。

1927年5月,中共山西省委巡视员、山西职工运动委员会书记王世益到新绛大益成纺纱厂开展罢工斗争,新绛县第一次工人大罢工取得了胜利。1928年2月,中共山西省委霍州会议后,团省委书记周玉麟以省委特派员身份,到新绛大益成纺纱厂恢复党的组织,因叛徒出卖被捕。1929年6月,汪铭以顺直省委特派员身份到新绛大益成纺纱厂开展工作。

1938年3月初,大益成纺纱厂被日军占领,编号为“军管33工厂”。抗战期间,在地下党组织特别是乔明甫、李颉伯等领导下,50余名工人参加新绛县人民武装自卫队,袭击纺纱厂日军,夺取了一批物资,解决了115师晋西游击队第一大队冬季换装问题。后来,党组织又分三批组织600余名工人参军,在新中国成立前夕组织工人护机保厂。

1947年4月7日,新绛解放,贺龙曾到纺纱厂指导工作。后纺纱厂恢复生产,为支援全国解放作出了积极贡献。

2007年4月,大益成纺纱厂被县委、县政府列入新绛县革命遗址。2011年12月入选“第三次全国文物普查百大新发现”。2017年4月被命名为新绛县党史教育基地。2017年被授予第二批省级党史教育基地。

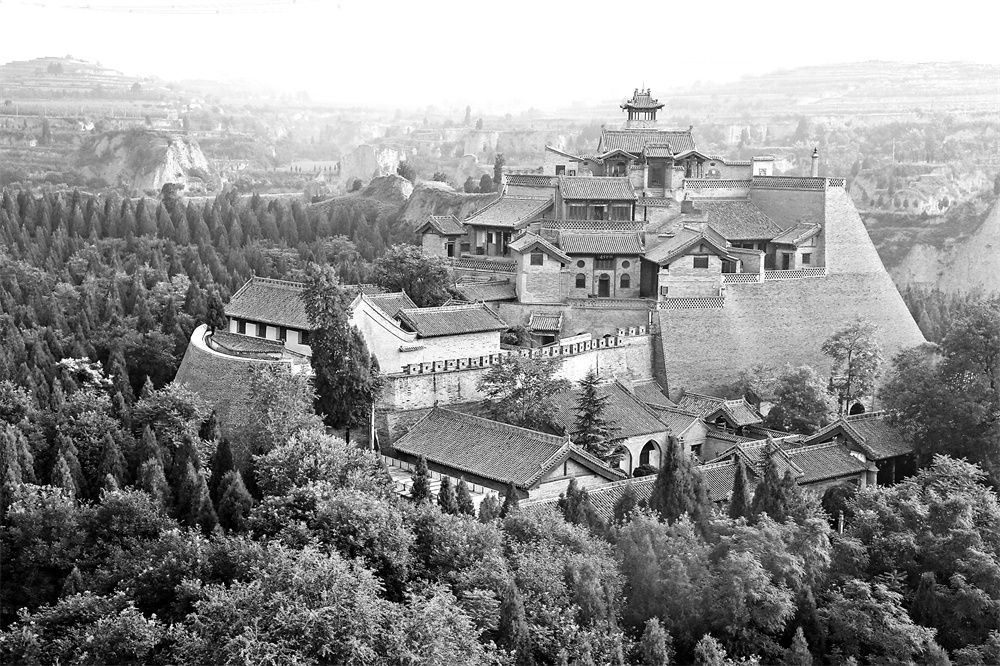

夏县堆云洞中共河东特委旧址

中共河东特委旧址位于夏县水头镇上牛村洞沟堆云洞。这一著名的道观建筑群,因其外观酷似于西藏布达拉宫,又被誉为“山西小布达拉宫”。

1922年秋,怀抱教育救国的革命先烈嘉康杰在景梅九等河东进步人士的支持下,在堆云洞创办了河东平民中学,传播新思想、新文化和新理念,播撒革命火种。陕西、河南、内蒙古等地的青年学子慕名投考,接受教育,为马克思主义的传播奠定了良好的思想基础。1928年山西党组织遭到严重破坏,6月,中共山西临时省委在堆云洞召开河东地区党的代表会议,成立了中共河东特别委员会(简称河东特委,运城第一个全区性的党组织),夏县的嘉康杰、冯彦俊(冯天祥)、祁金兰,闻喜的仇奎山,解县的范希蠡,安邑的李尔明、吴子章、邵田、李昌和、牛守仁等20余名党员代表参加了会议。

1929年3月25日,中共中央鉴于山西省委屡遭破坏,由周恩来起草了《致顺直省委并汪铭同志的指示信》(即“三二五指示”),指明了组织工作办法,提出了山西党组织的工作重点。1929年6月汪铭到河东巡视工作,于2日至8日,在堆云洞召开了河东特委会议,范希蠡、嘉康杰、金长庚、张笠青、南玉山等参加了会议。会议决定撤销河东特委、设立河东特别支部。之后,河东党的基层组织逐步发展壮大起来。1933年年底,晋南36个县中有32个县建立了党的基层组织机构。

中共河东特委旧址于1986年12月被列为省级重点文物保护单位,2005年1月被山西省委、省人民政府授予省级爱国主义教育基地,2013年6月被中共山西省委党史办公室授予山西省首批党史教育基地。

中共夏县中心县委旧址

韩家岭中共夏县中心县委旧址,位于中条山腹地的夏县西沟村。四面环山,山势险峻,这里曾经是中共河东中心县委、中共河东特委、中共夏县中心县委等领导机关驻地,中条地委、条西地委,以及太岳五地委、三地委和太岳三分区司令部也在此活动,因而成为了晋南革命战争的指挥中心和活动中心,堪称晋南革命摇篮、河东革命心脏、红色延安的大后方……

1938年3月日军占领运城,炮轰夏县城,中共夏县县委、牺盟县政府及相关团体组织撤出县城,在中条山韩家岭一带,组织抗日武装、建立抗日根据地。河东特委、牺盟运城中心区、七专署机关及领导人也先后转移到中条山,开始了中条山抗日根据地建设和党领导下的武装斗争。同时,山西第七区专员公署及各机关、牺盟夏县中心区及各救会、夏县县政府、国民党第五集团军司令部及第三军、山西政卫三支队(山西新军213旅59团)、华北记者协会、朝鲜义勇军等在这里形成了一个同仇敌忾、保卫华北、保卫黄河、保卫全中国的联合抗战的局面,在晋南抗战史上真正发挥了中流砥柱的作用。

2006年,韩家岭被列为运城市革命文物保护单位,运城市党员干部教育培训基地。2016年,被授予运城市党史教育基地。2017年被授予第二批省级党史教育基地。

陈家庄太岳三地委旧址

太岳三地委三专署三分区机关旧址位于闻喜县郭家庄镇陈家庄村。

陈家庄曾是中共太岳三地委、太岳三专署、太岳军区三分区司令部等党政军机关驻地,嘉康杰、柴泽民、金长庚等一大批革命先驱也曾在这里居住并领导革命工作,因此被后人誉为“河东西柏坡”。这里也曾是中共稷麓三区区委、区政府,中共稷麓县委、县政府所在地,是稷王山革命根据地的政治、经济、文化中心。陈家庄目前还留有太岳三地委时期的政治部、教导队、司法科、邮局、电台、冀南银行办事处、贸易公司、晋南报社、兵站、公安局、监狱等30余家机关单位旧址。

1937年陈家庄村就建立了党支部,是晋南农村最早的党支部之一。抗日战争时期和解放战争时期,该村先后有78人参加了红军、八路军、游击队和解放军,12名英雄儿女为保卫民族尊严和家乡这片神圣的土地,冲锋陷阵,浴血奋战,献出了宝贵的生命。解放战争期间,先后为前线部队提供面粉3000斤,门板100余扇,担架20副,做军鞋200多双,20余名民兵随军支前转战于运城、西安、兰州等地,胜利完成支前任务,受到了部队领导的嘉奖。运城解放后,太岳三地委等党政军机关单位相继迁往运城城区,陈家庄胜利完成了光荣使命。

陈家庄太岳三地委旧址,2009年6月被中共闻喜县委、县人民政府公布为县级爱国主义教育基地,2009年12月被中共山西省委、省人民政府公布为省级爱国主义教育示范基地,2013年6月被中共山西省委党史办公室授予山西省首批党史教育基地。

盐湖区烈士陵园

盐湖区烈士陵园1957年由原安邑县杨包滩烈士陵园迁建于此,现位于市红旗西街南侧,是山西省规模较大的烈士陵园之一。园内共安放解放运城和各个革命时期及和平建设年代牺牲的烈士遗骨1200余位,是全市党员干部党风廉政建设教育基地,也是对广大青少年进行革命传统教育和爱国主义教育的重要阵地。

运城攻坚战英雄群雕是1987年为迎接运城解放40周年而建造的,2005年清明节由原二门整体搬迁至此,群雕栩栩如生地再现了当年运城攻坚战中军民并肩战斗、前赴后继、浴血奋战、强行登城的壮烈场景。

运城解放纪念碑重建于1997年,碑高24.9米,整碑由三部分组成:碑体、碑座和碑底座,碑体由三大块构成,寓意“三打运城”。目前,碑座仿北京人民英雄纪念碑的形式,采取双层汉白玉栏杆和梅兰竹菊雕刻图案,更加彰显碑体的雄伟壮观,映照顽强不屈的革命精神永垂不朽,源远流长。

英灵堂,英烈灵魂安息之殿堂,四根通天巨柱擎起高大伟岸的门厅,令人魂魄震撼,肃然起敬。它新建于1997年,总面积3018平方米,其馆名是由我国首任驻美大使柴泽民亲题,是集办公、展览、存放烈士骨灰、凭吊为一体的现代式纪念堂,现安放烈士骨灰1200余位,其中无名烈士600余位。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。