来源:运城晚报时间:2025-10-31

屏幕那端,朱时茂在秋风楼前深情吟诵《秋风辞》,传递千古诗意;屏幕这端,百万网友实时观看,“声情并茂”“想去现场亲眼看看秋风楼”等评论不断刷屏。更有行动力拉满的观众,当天就从河南奔赴万荣后土祠,将云端向往化为实地探访。

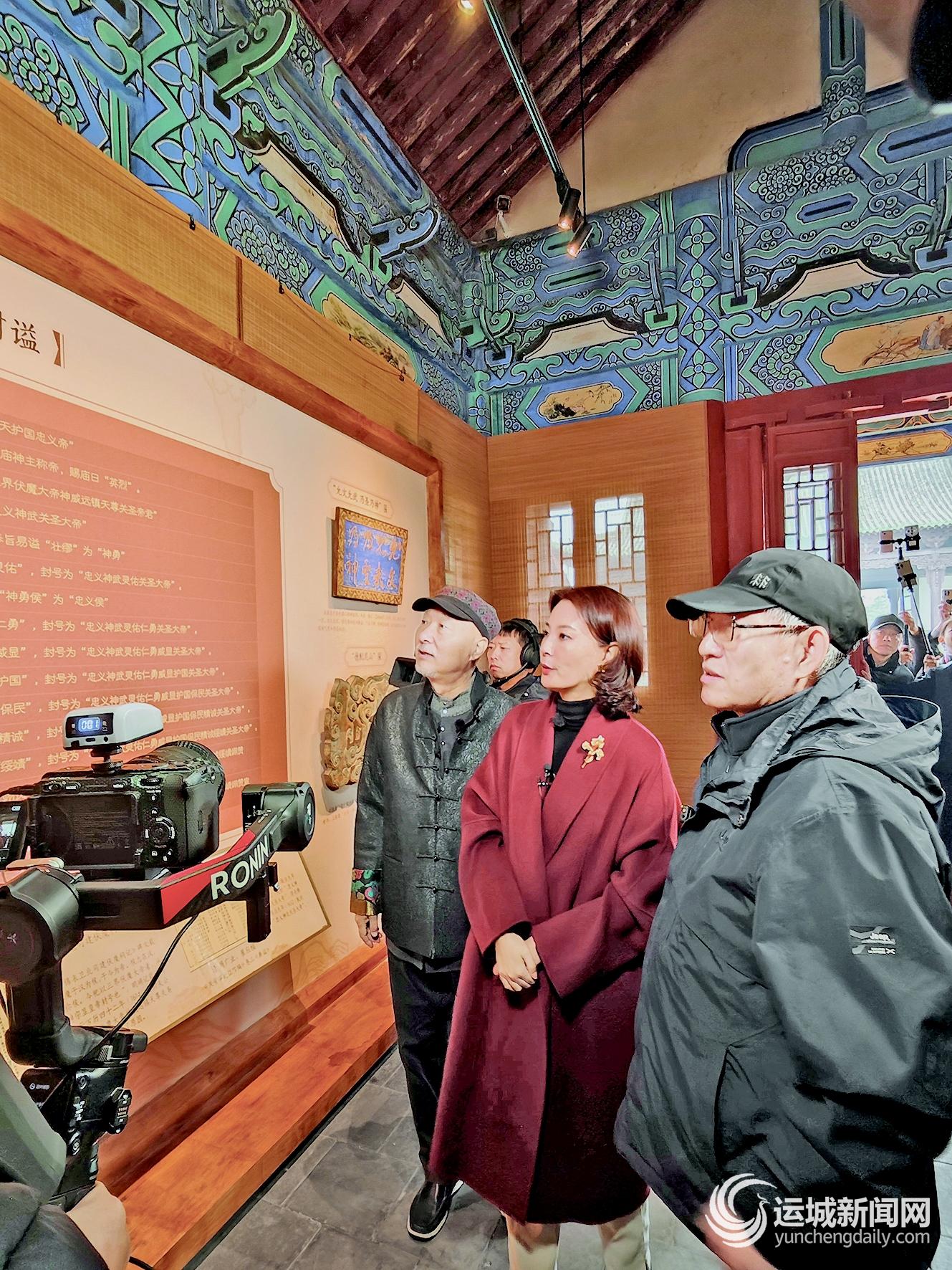

10月底,刘芳菲携陈佩斯、朱时茂走进解州关帝祖庙、万荣后土祠直播《芳菲的文明之旅》第二季,山西电视台、山西文旅、运城文旅官方媒体与本地自媒体加入直播,共同搭建起“云探古建”的窗口。

当下,直播已成为文旅传播的重要工具。从稷山马拉松赛事到跟着名人看古建,再到节庆非遗技艺展示,我市文旅正通过直播开辟出多场景、沉浸式、强互动的宣传新途径。

直播现场 从“观看”到“沉浸”

在《芳菲的文明之旅》万荣后土祠专场直播中,观众跟随刘芳菲、朱时茂与专家的脚步,沉浸式“云游”后土祠的每一处角落。行至戏台前,刘芳菲躬身钻进戏台下方空间,与专家一同拆解设计巧思:“台面用来演绎戏曲,台下留出通道供游人通行,完美实现了‘演艺’与‘通行’的双重功能。”为让网友读懂建筑里的学问,镜头不断聚焦细节——从形态精巧的斗拱、纹路清晰的石刻,到房梁上的雕花,专家逐一向观众讲解纹样所属的朝代、雕刻背后的历史故事,让古建的“门道”清晰呈现在屏幕前。

直播中更有一段“天作之合”的惊喜:当专家谈及汉武帝曾见秋色、有感而发写下“秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归”时,一排大雁恰好呈“人”字形从后土祠上空缓缓掠过,仿佛跨越千年与诗句呼应。这一幕让现场嘉宾与直播间数百万网友同步沸腾,直播独有的临场感与沉浸感,在这一刻展现得淋漓尽致。

同样的沉浸式体验也出现在运城文旅其他的直播场景:4月,直播间的观众随着纪连海“走读运城”,在运城博物馆里“云赏”文物,感受河东历史;7月,在盐湖千人大合唱直播中,隔着屏幕,网友直言“在家里也跟着哼唱起来了”,一场跨越时空的情感共鸣由此产生。

互动体验 从“单向”到“对话”

直播文旅的核心还在于打破了传统旅游宣传的单向传播模式,让“主播”和观众、观众和观众之间形成良好的互动氛围,在不知不觉中吸引更多的游客了解运城、来到运城。

在刘芳菲的直播间,网友围绕建筑细节、历史故事积极留言:“解州关帝祖庙的菊花藻井会不会转动?”“为什么后土祠有三座戏台?”“汉武帝来后土祠的时候,秋风楼有了吗?”

根据网友的疑问,刘芳菲和现场专家直播现场进行解读:“菊花藻井不会转动,只是一种装饰。”“三座戏台呈‘品’字形,实现一出戏三种形式,今日这一场戏分别用河南梆子、秦腔和蒲剧呈现。”而未顾及的问题,还有“直播搭子”及时补充,“这是后来盖起来的,为的就是纪念汉武帝的《秋风辞》。”

直播间还常有轻松“小插曲”,刘芳菲在解州关帝祖庙直播时,一只猫咪闯入镜头,网友瞬间刷屏“好可爱”“有猫更想去了”,曾偶遇过这只猫的观众分享经历,引来了一片“羡慕”。在轻松互动间,运城的吸引力悄然升温。

效应延伸 从线上流量到线下留量

直播引流只是第一步,如何将短期流量转化为长期留量,是运城文旅持续探索的课题。

要将游客的“一时心动”转化为“一再行动”,运城需要在直播热度之外,推动文旅系统升级,让短期流量沉淀为长久动能。

其一,深化线下体验。将屏幕前引发惊叹的古建细节、非遗技艺,转化为可触摸、可参与的实体体验,如推出古建纹样文创、开设非遗手作工坊、打造沉浸式实景演出,让网友从“云端欣赏”变为“现场沉浸”。

其二,强化业态联动。设计串联核心景区与周边消费场景的精品路线,将游客从景区引导至当地民宿、非遗街区、特色餐饮门店,实现“景点打卡”向“全域消费”延伸。

其三,深挖文化内核。不止于展示古建风貌,更挖掘根祖故事、关公精神、盐文化脉络,通过研学课程、文化讲座,让游客读懂运城历史厚度,从“到此一游”变为“文化认同”。

如今,直播在运城早已不是简单的技术工具,而是文化传承的鲜活桥梁——它让沉睡的文物“开口说话”,让遥远的历史变得可触可感,更让运城的地域文化突破物理边界,走向更广阔的远方。

□记者 赵泽艳

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。