来源:运城晚报时间:2025-05-21

当蒲剧的悠扬腔韵在南风广场上空久久回荡,当暮色中的盐湖泛起七彩涟漪,当《登鹳雀楼》的千年绝唱在黄河岸边重新回响……近年来,运城这座承载着中华文明密码的古城屡屡破圈走红,其背后不仅是五千年文明积淀的魅力绽放,更凝结着司法守护者们以法治之力守护锦绣河东的智慧与担当。

作为文物大市,运城现存不可移动文物6205处,其中全国重点文物保护单位达102处,数量居全国地级市之首,素有“国宝第一市”的美誉。如何让这些凝固的历史“活起来”又“传下去”,成为运城市中级人民法院履职尽责的重要命题。

多元共治织密保护网络

为认真贯彻落实“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的工作要求,运城市中级人民法院以司法之力守护文明根脉。4月17日,市中级人民法院与市文物保护中心、运城博物馆共同签署《文物和文化遗产司法保护协作框架协议》,构建起司法保护、行政管理、社会参与的立体防护网。

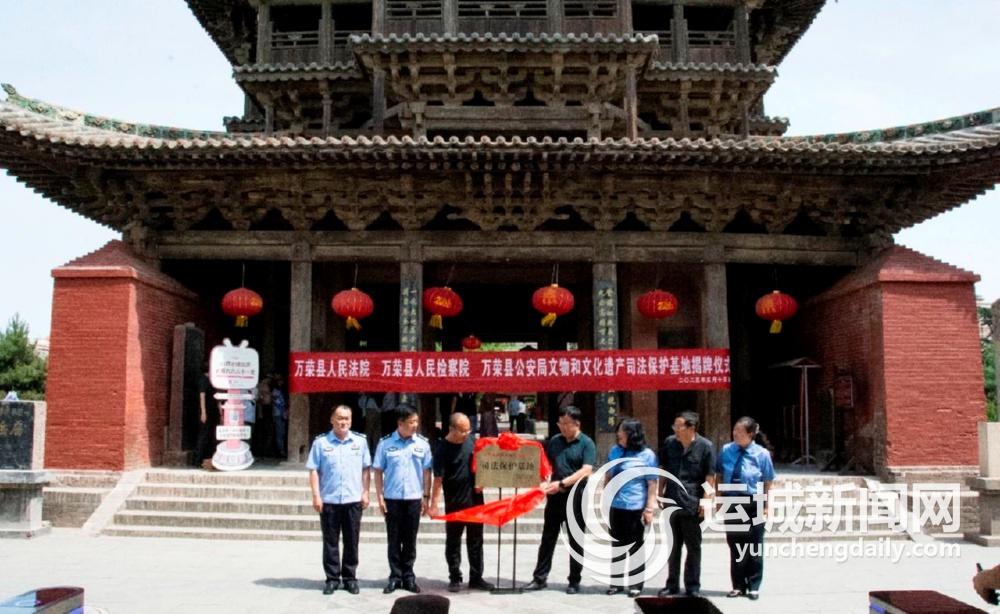

这样的协同保护机制正在万荣县落地生根。5月15日,万荣县人民法院联合公安、检察、文物部门成立历史文物和文化遗产司法保护基地,四方共同签署协作协议。这个创新平台打破部门壁垒,建立起线索移送、案件会商、修复评估等7项机制,让文物保护从“单兵突进”转向“集团作战”。

法治利剑守护文明瑰宝

在万荣县东岳庙,始建于唐代的飞云楼以全木榫卯结构傲立千年,其“无一根铁钉”的建筑奇迹与应县木塔并称“南楼北塔”。然而,自然侵蚀与人为破坏的双重威胁,让这座“中华木构建筑活化石”亟待司法守护。

5月15日,万荣县人民法院联合检察院、公安局,向这个国家级文保单位发出专项《文物司法保护令》。这份以新修订文物保护法为基准的司法文件,首次将“禁止刻划涂鸦”“规范施工防护”等具体行为纳入司法约束范畴,特别规定在保护范围内进行爆破、钻探等作业须经三级文物部门审批,对违规施工行为设定“高压线”。

这份保护令的出台,标志着文物保护从“事后追责”向“源头防控”的转变。在解州关帝祖庙环境整治案中,运城市中级人民法院联合文旅部门叫停周边违规建设项目,推动建立500米生态缓冲区,既守护了文物本体安全,又保留了历史风貌的完整性。

生态司法守护绿色文脉

古树名木是“有生命的文物”,在永济市虞乡镇张家窑村,两株4200年树龄的古橡树见证着华夏文明的生生不息。5月16日,永济市人民法院为这两株“中国最美古树”量身定制《司法保护令》,将“树冠垂直投影区5米内禁止硬化”“定期开展健康体检”等科学养护标准写入司法文书,对违反规定造成古树死亡的,依法追究生态损害赔偿责任。

在盐湖生态保护战场上,运城市中级人民法院同样展现出司法担当。通过支持环保组织提起环境公益诉讼,判令违法排污企业承担3.2亿元生态修复费用,并创新适用“技改抵扣”制度,引导企业投资建设污水处理设施。如今的盐湖重现“七彩斑斓”的生态奇观,成为生物多样性保护的法治样本。

法治力量浸润文化沃土

运城市中级人民法院的探索已形成可复制的经验范式:通过设立环境资源审判专业合议庭,聘任文物专家担任人民陪审员,组建起“法官+专家”的复合型审判团队;在永乐宫、普救寺等重点文保单位设立巡回审判点,实现“审理一案、教育一片”;开发“法护文脉”数字平台,运用区块链技术对文物进行电子取证,破解保护难题。

在绛州大堂壁画修复案中,绛县人民法院引入3D扫描技术固定证据,判令施工方承担修复费用,并支持文物部门建立施工影响评估制度。如今,修复后的壁画重现宋代彩绘的绚丽,成为法治护航文化遗产的鲜活案例。

记者 樊朋展 刘凯华 张蕊彤

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。