来源:济南时报时间:2025-03-10

□李雪萌

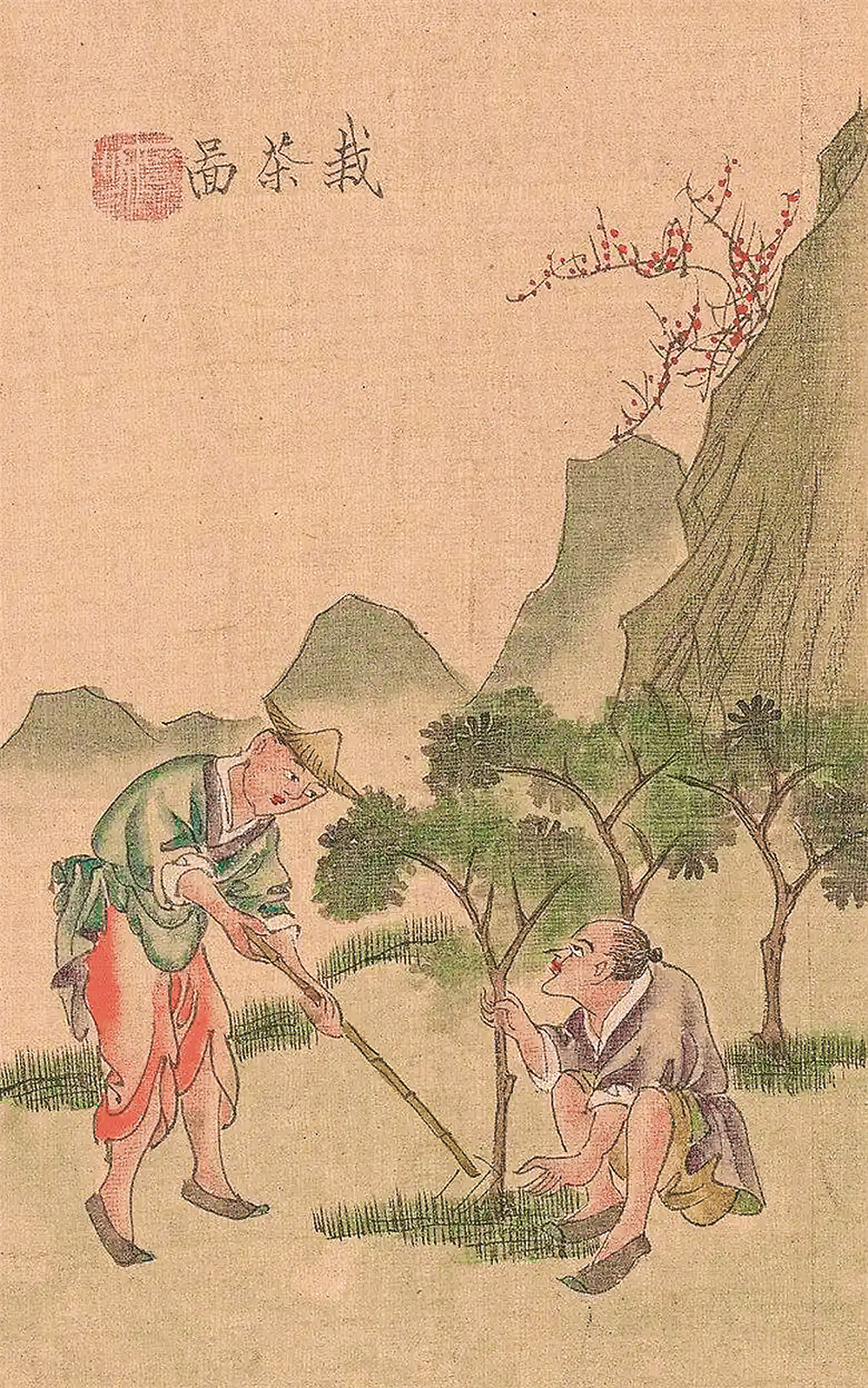

孟春之月,盛德在木。千百年来春天都是植树的好时节,古人们更爱种树,而且是带着感情去种。

植树造林在寄情浪漫的同时,也有实际作用。既可满足生计需求,又能修复生态、发展经济,甚至抵御外敌。

种树也是一种修行与明志,心情不好的时候,专心种树同样也可以是一种追求,毕竟这是人与自然的一种对话。

时值植树节,不少人都在忙着参加各种植树活动。

《礼记》中说:“孟春之月,盛德在木。”——春天植树造林,是最大的道德行为。

春天要种树,那是有传统的,在热衷种树这方面,古人要比今天的我们更积极,也更带着情感。

十年树木,古人种树一家亲

十年之计,莫如树木。种树在中国一直有着特别的意义。

古人爱种树,各种各样神奇的故事随处可见,比如陕西黄陵轩辕庙内有一株黄帝手植柏,白水仓颉庙内有仓颉手植柏,树龄都超过5000年。周至则有一棵2600年的老子手植银杏,而西安大慈恩寺的银杏据说是唐太宗所亲种。

今天我们种树通常会拍照片以作纪念,古人就高雅多了,他们都是写诗用以留痕,也正是从这些诗词里,我们得以知道前人们多么喜爱栽种。

白居易是位植树超级爱好者,走到哪儿种到哪儿:“江州司马日,忠州刺史时。栽松满后院,种柳荫前墀。”

被贬到忠州,白居易“持钱买花树,城东坡上栽。但有买花者,不限桃李梅。”《种柳三咏》中则写道:“白头种松桂,早晚见成林。不及栽杨柳,明年便有阴。”

他还以树喻人:曾栽杨柳江南岸,一别江南两度春。遥忆青青江岸上,不知攀折是何人?

苏轼最喜欢种的是松树,而且从小就喜欢,在《戏作种松》中说:“我昔少年日,种松满东岗。初移一寸根,琐细如插秧。”

苏轼谪居黄州建东坡雪堂,题诗:“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺”;被贬至惠州时,委托友人为他提供柑、橘、柚、荔枝等果木,种植在新居周围,并写诗曰:“自笑先生今白发,道旁亲种两株柑。”

古代的官员大概事务并不像今天这样繁多,又或许对种树是真爱,所以经常亲自“手种”“手自栽”。

杜甫曾写下“手种桃李非无主,野老墙低还似家”的诗句。柳宗元说“手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅”。王安石则写道“茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽”。欧阳修也亲自在家门前种下柳树,“手种堂前垂柳,别来几度春风。”

游历天下的李白在吴越间潇洒不羁,偶尔也会思念留在山东的小儿女和自己栽下的桃树:“楼东一株桃,枝叶拂青烟。此树我所种,别来向三年。桃今与楼齐,我行尚未旋。娇女字平阳,折花倚桃边。折花不见我,泪下如流泉……”

既可足生计,又能护生态

古人所以如此热衷喜爱种树,抛开诗词的浪漫,也是由于树木的实用价值。

有一回,孟子向梁惠王阐释“王道”:“五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣”——在五亩大的宅地,栽上桑树,50岁的人就能穿上丝棉袄了。

在孟子看来,一个社会稳定的基础首先在于百姓能够实现温饱,而要实现温饱离不开种树。

三国的李衡,为官时没有积蓄财产,派人到武陵郡沙洲上种了上千株柑橘树。临终前,李衡对子孙说,自己在龙阳这地方有“千头木奴”,将来能让他们衣食无忧。子孙不解这“木奴”到底是什么。等到数年后柑橘树挂满果实,子孙才知这就是“木奴”,千株柑橘树带来了千匹绢的收入。

古代的树木是社会经济的重要构成。早在两周时期就“列树以表道”,即在郊野大路的两侧种植行道树来标明道路的延伸方向。这不仅是一个工程问题,更是周人所崇尚的礼仪。

秦朝时,大修驰道,对种树也有详细要求:“道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松。”

两汉魏晋南北朝以来,行道树种类增加,不仅限于松树,杨、柳、榆、槐皆有之。种植范围也更加宽广,“自长安至于诸州,皆夹路树槐柳”。隋代开凿大运河时,运河边的御道两侧多种有柳树。据说隋炀帝赐柳树以“杨”姓,从此才有了“杨柳”的称呼。

古代的地方官员多有植树造林之举,不仅能给百姓带来经济收益,也有美化环境、修复生态的意义。白居易在杭州疏浚西湖,筑白沙堤,堤上广种柳树,所谓“最爱湖东行不足,绿杨阴里白沙堤”。

在白居易治下,开荒植树甚至可以抵罪:“贫民有犯法者,于西湖种树几株;富民有赎罪者,令于西湖开葑田数亩”,多年之后,“湖葑尽拓,树木成荫”。

广植树木以为维护生态,最著名的就是“左公柳”。清将左宗棠率湘湖子弟进军西北,看到陇地“土地芜废,人民稀少,弥望黄沙白骨,不似人间光景”。

为改变民生凋敝的情形,左宗棠号令兵士在行军途中沿路种树。待多年后他奉诏从关外进京,干旱、贫瘠的西北土地上已形成一条绿色长廊。“道旁所种榆柳,业已成林,自嘉峪关至省城,除碱地砂碛外,拱把之树,接续不断”“夹道种柳,连绵数千里,绿如帷幄。”

在经济效用之外,树木还有御敌的功能。《汉书·韩安国传》中记载,蒙恬受命北御匈奴时,就创造性地“以河为境,累石为城,树榆为塞”,也就是在黄河一带构筑城塞,同时在外面栽种榆树,构成另一层关塞,敌骑兵到此不得不下马步行。

达则兼济天下,穷则回家种树

种树可以齐家治国,但其实,它还有最本初的作用,那就是修身。如果在外郁郁不得志,回乡种下一棵树,看着它逐渐四季轮回、成长茁壮,能够得平静、慰心神。

辛弃疾一生作诗词千余首,有豪迈气概、有故国之思,但最能于平淡之中感人至深的,一句“却将万字平戎策,换得东家种树书”,当属前列。

曾经豪情万丈、金戈铁马的勇武将士,全心全意报效朝廷,然而到得老年,追往事,叹今吾,终究是一场空,只得将一生的抱负付之东流,不如专心种树去吧!

田园诗第一人陶渊明,归隐之后做什么?当然首先要种树。只有早早做好了打算,才能在归园田后马上享有“榆柳荫后檐,桃李罗堂前”的闲适。格外喜爱柳树的他,干脆以“五柳先生”为名。

种树达人白居易一路走一路种,终于在种树中明白了人生,并与自己亲手栽植的树形成了心灵的共鸣:忆昨为吏日,折腰多苦辛。归家不自适,无计慰心神。手栽两树松,聊以当嘉宾。

看着两棵松树春生秋长,白居易渐渐不再怀念城中的春光。有时白天关上门窗,两株松树的倒影映在身上,他不再感到孤寂,仿佛有了两位伴侣。

人生只有数十年,树木无言,却有更长久的生命力。柳宗元在《种柳戏题》中说:“柳州柳刺史,种柳柳江边。谈笑为故事,推移成昔年。垂阴当覆地,耸干会参天。好作思人树,惭无惠化传。”

柳宗元知道,今日终将成为昔年,树木却能长成参天大树,为官做事,最好能造福民众,荫庇百姓。

柳宗元是一位真正懂得种树之道的人。他的名作《种树郭橐驼传》是一篇深刻的寓言,郭橐驼是长安郊外一个种树能手,他种的树高大挺拔、结果丰硕,经他移种的树没有不成活的。别人请教种树的秘方,他表示自己并没有诀窍,只不过是“能顺木之天,以致其性焉尔”,即尊重树木的生长规律,不过多干预。

人世间的许多事情也要尊重规律。在中国人看来,人和包括树在内的自然相融互通,种树是人与自然的一种对话。不能做更多事的时候,可以用心种下一棵树,期待一片绿荫。(《济南时报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。