来源:运城晚报时间:2025-01-13

“大型实景音乐剧《食为天》在咱们村招募演出人员了,有兴趣的可以报名。”

两个多月前,这样一条信息在盐湖区北相镇杨包村传开了。

杨包村的人了解到,《食为天》讲述的是农耕文明传承千年仍熠熠生辉的故事,演出地点就在家门口——舜帝德孝文化旅游景区。

时值农闲,杨包村不少村民就踊跃报名,旋即投入紧张的排练中。

《食为天》由国家级非遗稷山高台花鼓传承人苏安福等精心打造,通过“舜封后稷”“后稷稼穑”“犁耧耕播”“祭天祈雨”“开镰庆丰”5个篇章,生动诠释了民以食为天、农为国之本的主旨要义,展现了源远流长的农耕文明在河东大地的传承脉络。

该剧没有一句台词,每个篇章的开头以画外音切入,考验的是演员对剧情的演绎。剧情氛围的营造主要靠不断变化的音乐来实现,或庄严肃穆、或低哀悲凉、或慷慨激越、或欢快喜乐……

苏安福介绍,该剧除3位主演外,其余的数十位演员都是杨包村村民。这些朴实的村民,为了演好该剧,牺牲休息时间,冒着严寒,克服舞台上的各种不适,付出了诸多努力。

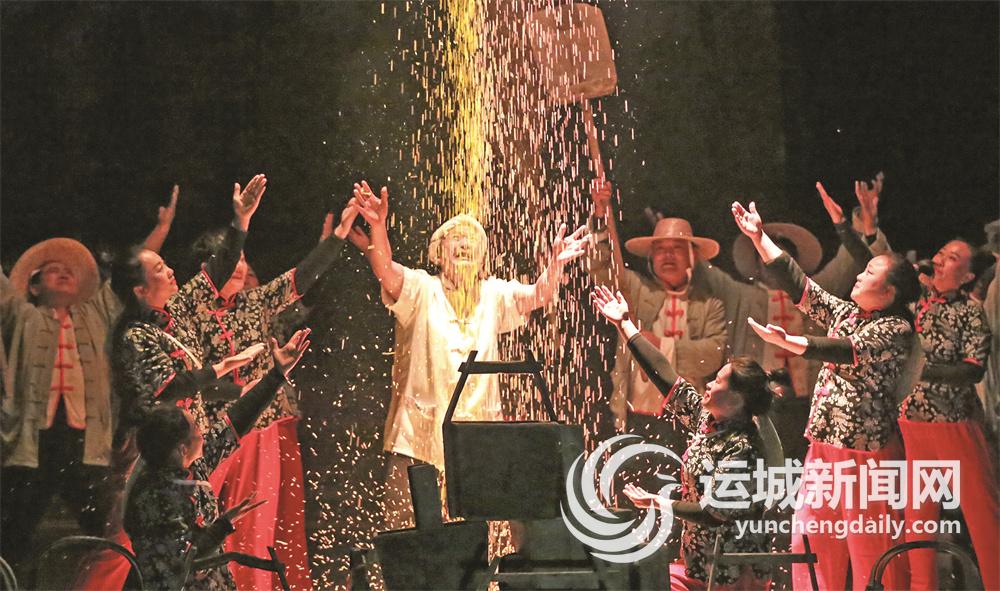

1月10日晚,编排一新的《食为天》正式亮相舜帝德孝文化旅游景区。数十位演职人员用心用情地讲述了“一粥一饭,当思来处不易”的动人故事。

中华文明根植于农耕文明,在几千年的劳动实践中,中国传统小农生产顺应天时、地利,重视人和,创造了丰富多彩的农耕技术,形成了历史悠久的非物质文化遗产。

《食为天》的故事发生在遥远的过去,舜封后稷启幕;之后,后稷教民稼穑,百姓犁耧耕播;适逢天旱,人们祭天祈雨;尔后,风调雨顺,大家喜获丰收落幕。

40分钟的演出很快结束了,广大观众感觉意犹未尽。市民张女士说,感觉真实、亲切,有原汁原味的生活,那犁耧耕播仿佛不曾远去。农耕文明蕴含着一定的思想智慧和精神追求,有形的农业文化遗产与活态的舞台艺术相结合,一定会让传统乡土文化焕发出新的活力和风采。

当然,有感的不止是观众。参与演出的杨包村村民也有话说。

“虽然出生在农村,但农活干得少,对农耕文化知之更少。”“90后”孙婵说,“参加演出后,对农耕文化传承、农业生产过程有了全方位的了解,对粮食更加敬畏。”

“80后”冉肖霞说:“这样的演出很有教育意义。‘00后’‘10后’,几乎都没有农耕方面的经历,他们需要补上这一课。”

“50后”李自然感触颇深。她告诉记者,剧中的“犁耧耕播”“开镰庆丰”都是真实的生活再现。现在基本实现农业机械化,但忘不掉那段艰辛岁月。要做德孝文化、农耕文化的传播者,影响带动更多人。

谁知盘中餐,粒粒皆辛苦。在苏安福看来,河东文化灿若繁星,农耕文明是很耀眼的一颗。要深度挖掘、弘扬河东农耕文化,让这一“源头活水”不断涌现,铸牢人们的“粮食观”,把饭碗牢牢端在自己手中。

据介绍,春节期间,该剧将在舜帝德孝文化旅游景区天天上演。目前,主创人员还在进一步打磨,力争为观众带来别样的视听享受。记者 景斌

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。