来源:北京青年报时间:2024-11-14

□邱俊霖

打开一个网购平台,随心所欲地购买自己喜欢的物品,过两天,快递小哥便送货上门了。有些急速的快递甚至用不上一天就能将物品送到家门口……网购或许是时下最流行的购物方式了。在科技并不发达的古代,人们是如何想尽办法寄送快递的呢?

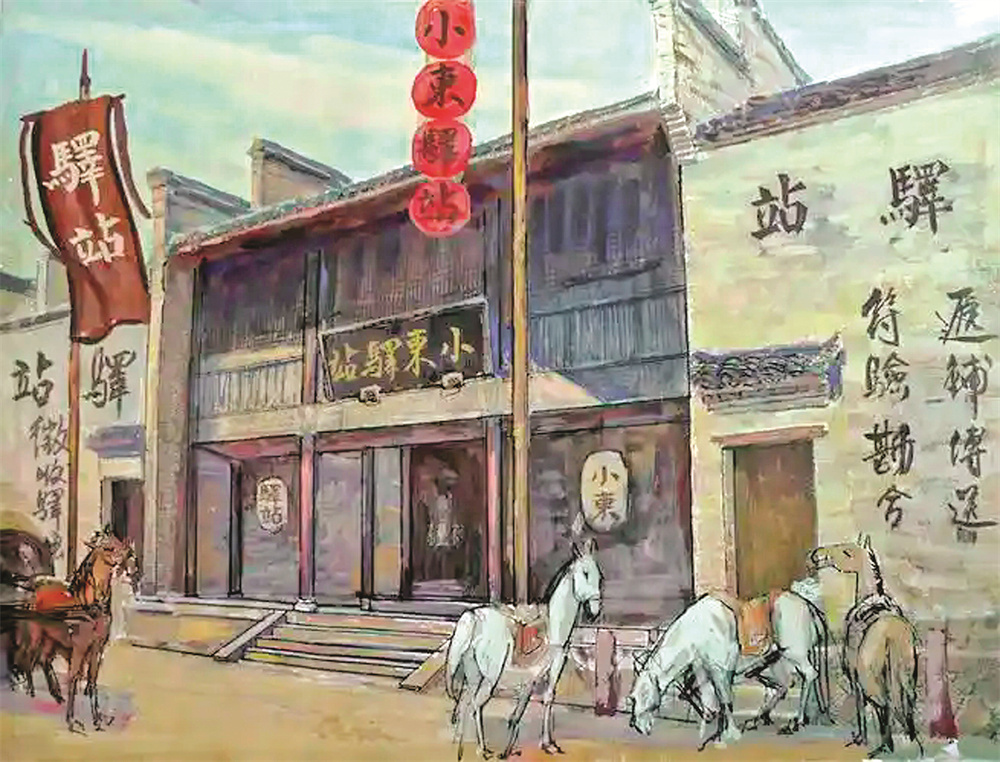

除了驿站,还有民营快递

说到中国古代的快递行业,自然绕不开驿站。在先秦时期,各诸侯国就有类似的驿站机构,秦灭六国之后各国通信系统得以统一,从此以后,驿站制度便成为历代封建王朝的固定制度。

汉朝时每30里便设有一个驿站。而盛唐时驿站设遍全国,光是驿站的“打工人”便有近两万人。元朝时强化了驿站制度,马可波罗曾记载“无人居之地,全无道路可通,此类驿站,亦必设立”,说的就是当时即使是许多人迹罕至的地方,也有驿站设立。清朝还曾在京师设“皇华驿”,相当于全国驿路的总枢纽,清代邮驿最高日速度可达800里,俗称“八百里加急”。

驿站基本运送的是公文和军情,大部分时候是为军事服务的,所以驿站是隶属于兵部管理的部门。除了驿站之外,中国古代还有许多各种各样的快递种类。

宋代最快的快递叫作“急脚递”。沈括《梦溪笔谈》里记载:“驿传旧有三等:日步递、马递、急脚递。急脚递最速,日行四百里,惟军兴则用之。”急脚递是最快的,只有传递军情时才用。后来又出现了金字牌急脚递,这种急脚递用红漆黄金字的木牌,光亮耀人眼目,每天能行五百多里。比如,宋高宗曾在一天内连发12道金字牌传令,勒令在抗金前线作战的岳飞退兵。

此外,宋朝时还曾设立过一种“斥堠铺”。斥堠,原为边境上设立的放哨和侦察的哨所,南宋时因为长期与北方少数民族政权处于交战状态,于是,斥堠又被赋予了通信、驿传等职能,最终被整合为军情通信机构“斥堠铺”。类似于宋朝的“斥堠铺”,金、元时也设立过“急递铺”。当然了,这些都是为了军事战争服务的,所以其设立基本上都是为了能够以更快的速度传递前线的军情。而宋代各府县所传递公文信息的驿站则被称作“摆铺”。

除了运送军情和公文,古代的快递系统还能邮运粮食。明朝由于迁都北京,而传统的产粮地区在江南,为了方便快递粮食物资,当时的明廷还在各水陆交通要道设置了一个叫作“递运所”的部门,其主要职责就是管理递送粮物。

至于私人快递的运输,则主要依靠“民营快递”。比如明代永乐年间由宁波帮商人首创的“民信局”,其业务包括寄递信件、物品、经办汇兑等。到了清代,则出现了镖局,这些都属于民营机构。

此外,古人运输快递,除了徒步和骑马外,也会使用其他的动物来代步。唐朝时有一种“明驼使”,使用的代步动物是骆驼。在元代,由于当时的辽阳行省地域广阔,气候极其寒冷,人们便想到了用狗拉橇的方式来运送快递。《元史》载,辽阳等处行中书省所辖驿站总计一百二十处,其中狗站一十五处,并有“狗三千只,后除绝亡倒死外,实在站户二百八十九,狗二百一十八只”。

为了不迷路,古人有办法

在科技并不发达的古代,没有智能导航设备,那么,古代的快递小哥们在外该如何辨别方向呢?

对于早期的人类来说,出行在外,除了张口问路、做标记,观察天象也是较好的导航方式之一。人类很早便知道太阳东升西落的规律,通过太阳的方位辨别方向。到了夜晚,太阳落山,聪明的古人便通过星辰来辨别方向。《诗经》上说“东有启明,西有长庚”,便是通过天上的星辰和方向对应来确定方位的。

不过,这样导航毕竟存在一定的风险,一旦遇到阴雨天气,就需要有人造导航工具。早在商代,官方便很注重修建道路,当时的统治者创建了由都城通向各地的道路体系,人们出门时顺着官道走,就能到达想去的城市。此后,历朝历代的统治者都非常注重对于官道的修建。

已经能够找到方向,可是又如何知道自己走了多长的距离,身在何处呢?这时就需要丈量路程,于是出现了一种叫作“堠”的路标,即在官道边每隔一定的距离堆个石堆或垒个土堆作为路标,既可指明道路走向,又可计程。

运送生鲜,以人命为代价

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”杜牧这首《过华清宫》可谓无人不知。古代快递系统传递的主要是公文和军情,偶尔也会进行物品的运输。在唐朝,南方的荔枝要送到京城长安,靠的便是驿站系统,这也突出了古驿站的一个重要功能:物资运输。

荔枝这种水果,好吃但非常容易变质。岭南距离当时的首都长安很远,至少近5000里路程,唐朝规定邮驿速度最快为日驰500里。可唐玄宗不惜代价以最高规格来保障这项任务:马和骑手在沿途驿站接力传送,日夜兼程,一天跑满24个小时,速度肯定在日驰500里以上,三五天时间把荔枝从岭南送到长安并非不可能,所以叫作“飞驰”。

此外,这还考验保鲜技术,聪明的古人们创造了不少水果的保鲜方法。杜甫曾提到过柑果的保鲜方式:“结子随边使,开筒近至尊。”就是将新鲜水果装入空竹简内密封,这应该是当时挺流行的一种保鲜方式。用这种密封方式运送荔枝,内部氧气逐渐减少,二氧化碳逐渐增加,抑制了果实本身的新陈代谢,从而达到了保鲜的目的。而竹筒表面坚硬,可避免荔枝在驿运中被挤压变形。

到了明朝,统治者特别喜欢吃鲥鱼,于是,他们的快递清单中又多了一项,那就是新鲜鲥鱼。鲥鱼每年4月~6月从长江入海口回到淡水繁殖,产卵后再回到大海,捕捞期短。为了快递鲥鱼,明代在南京专门设置了鲥鱼厂,而且在鲥鱼厂建设了冰窖,每年鱼汛来临时,便征发附近渔户捕捞鲥鱼,精选后从冰窖取冰,将鲥鱼冰冻保鲜。

清朝初期快递鲥鱼的方式更加离谱,康熙年间要求鲥鱼出网后冰镇装匣,经陆路马不停蹄送往京城,每三十里设一站,昼夜不息,以求三天之内将鲥鱼送到京城,保证鱼质鲜美。这对“快递小哥”们来说无疑是沉重灾难。清代沈名荪有一首《进鲜行》,就讽刺过这件事儿:“三千里路不三日,知毙几人马几匹。马伤人死何足论,只求好鱼呈至尊。”虽然古代的快递确实快,可用国家机器来满足统治者的口腹之欲,这是一件很荒唐的事儿。

晚明时天下大乱,为了省钱,崇祯皇帝听了刑科给事中刘懋的建议,想出了个招:裁撤驿站系统。许多驿站的打工人下岗失业,包括那位曾经的快递小哥李自成。明朝灭亡之后,驿站的管理弊病并未得到根治,清朝初期战争连绵不断,驿站系统遭到了严重破坏。顺治皇帝自己也感慨道:“近来驿递疲累至极,冲要地方尤为困苦,皆因马价、草料、工食等银,不敷应用。”

康熙初年,经过整顿驿制,加上国力提升,邮驿系统才逐渐有所好转。随着科学的进步,驿站的功能不断萎缩,尤其是工业革命之后,驿站越来越跟不上科技发展的步伐了。1888年,刘铭传在台湾率先“改驿为邮”,1896年,清政府正式成立了大清邮政。1913年,古老的驿站功能性地退出了历史舞台。 (《北京青年报》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。