来源:发布者:时间:2024-06-25

□李从嘉

对于中国这样具有深厚农耕传统的文明古国来说,种植业无疑关乎国运民生之根本。古人对风调雨顺、五谷丰登的祈愿可浓缩成一个短小的词——社稷。“社”在先秦时期代表着土地神,亦指祭祀土地神的场所;“稷”是由后稷发现的一种可食用的谷物,位列五谷之首,是当时祭祀先祖的主要作物。“社稷”代表着一种祈祷丰收的原始的农耕崇拜,也是关于“国家”的最初概念。中国是宗法意识浓厚的国家,周礼约定只有周天子才有权力祭天,得到分封的诸侯获得的第一项特权就是建立“社稷”,此后诸侯们才能进行合法的祭祀活动。中国最早的统治者集军事、行政、祭祀等大权于一身,他们存在的最重要的职能就是确保百姓能安居乐业、社会秩序井然。

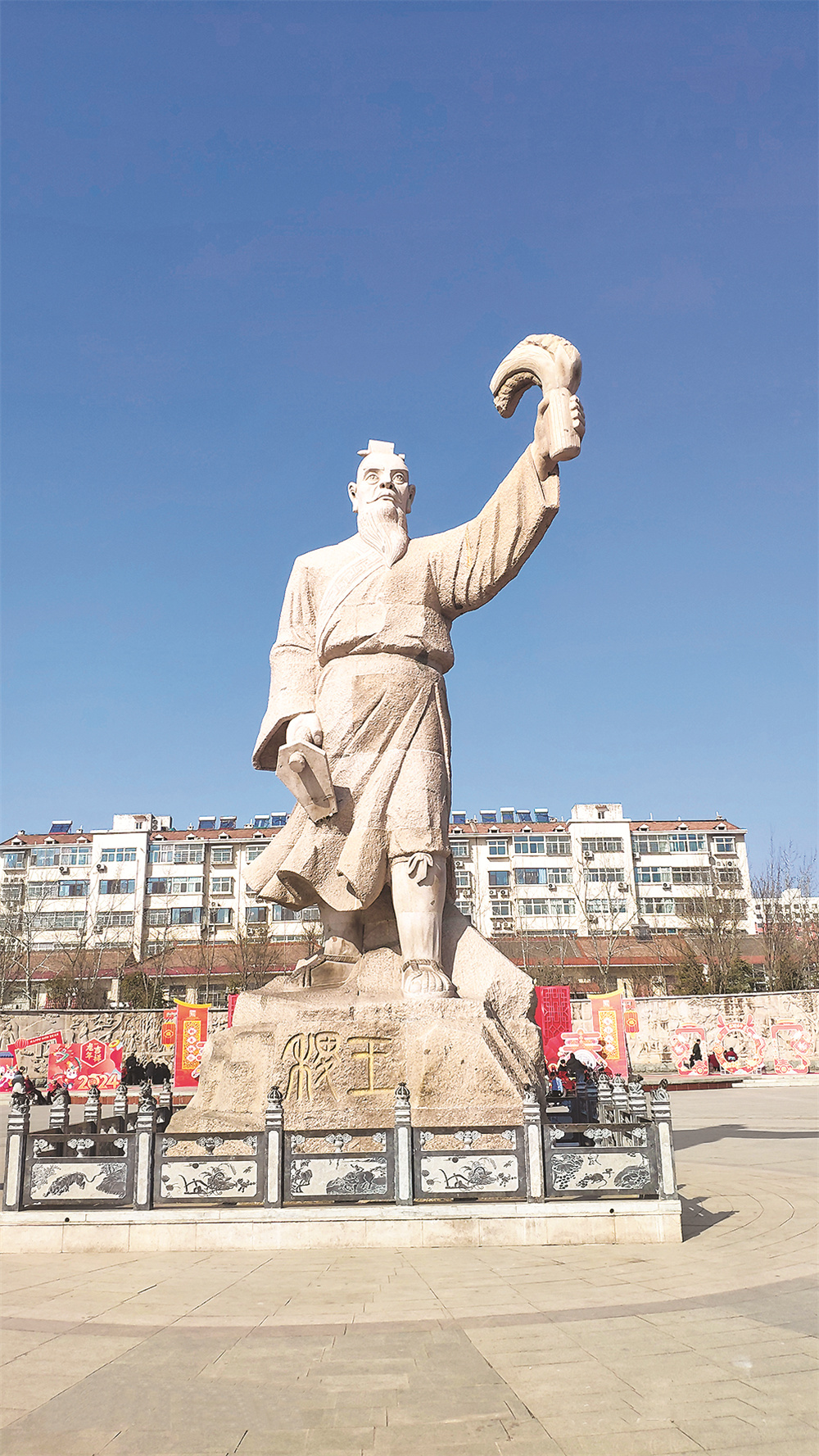

稷山县稷王文化广场“稷王”雕像 记者 刘亚 摄

大禹因治水之便掌握了惊人的人力、物力,成了部落联盟首领,他的后人也因此得益,建立起了夏王朝。后稷则是因其发现了重要的谷物——稷,并完善了稷的种植方法,而成了周人的部落首领。稷的发现无疑影响深远:有了可种植的农作物,部族就有了稳定的食物来源和繁衍的基础。后稷据说还是大豆和麻的发现者,按照当时男子32岁的平均寿命,后稷还真是位人生赢家。后稷在农业领域的重大贡献使他赢得了当时部落联盟的一致认可,并获得了自己的姓氏——姬。后来,他的后人公刘在自己的出生地——彬县建立了村镇,并形成了最早的周部落。最早的周部落在甘肃陕西一带不断迁徙,直到公元前1046年周武王灭商,周人才得以一统天下。紧接着,周天子推行了分封制和井田制两项改革。

春秋战国时期,为了养活更多的佃农和士兵,获得更多的土地,各诸侯国无时无刻不在算计自己的邻居。在这段硝烟四起的历史里,粮草充当着战争燃料的角色。

秦晋之间的韩原之战就是一个这样的例子。春秋早期的晋国统治集团几乎都是实用主义者,晋惠公在姐夫秦穆公的帮助下当上了晋国国君,却赖掉了许给姐夫的五座河西城市。有次晋国连续数年遭遇重大的粮食灾害,晋惠公向姐夫求援,仁厚的秦穆公二话没说,秦国的小米就上了船。这次运粮全程八百里,开创了中国历史上大规模船运粮食的纪录。次年,秦国也遭遇了灾荒,秦穆公满怀希望地派人到晋国借粮。没想到,晋惠公非但不借,还做好了战争准备。无奈之下,秦穆公只得搜罗存粮,拼死一战。韩原之战以晋惠公被俘而告终,最后还是姐姐出面求情,晋惠公才获释。灾荒之年的秦国也无力吞并晋国,这场战争只是让秦穆公出口恶气罢了。

秦穆公可算是“春秋五霸”中的厚道人,若要论起“厚黑”,非勾践莫属。早年在战胜越国后,夫差曾自信自己的战术才能,挥兵北上。虽百战百捷,却并未能获取足够的土地和人口来填补损失。北上争霸消耗了吴国大量的国力和物资,加上夫差生活奢侈,只好打起了越国的主意。为了保证来年的战备物资,夫差向越国讨要种子,勾践等越国君臣竟毫不犹豫地将大量蒸熟的种子混入良种之中上缴给吴国——这可算最早的无差别生物战了。秦穆公当然知道自己小舅子的人品有多差,他为晋国提供粮食是为了救济晋国的百姓;勾践为了复仇,却丝毫不顾吴国普通百姓的死活,“厚黑”程度可见一斑。越国提供的“伪劣”种子加重了吴国的困难,此时夫差仍被虚荣迷住双眼,渐渐地,吴国走向灭亡。

连年的征战使得百姓无法安心生产,粮草便成了乱世的硬通货,也是买凶杀人、挑拨敌人、内部反水的最佳武器。

吕布在徐州的所作所为就是最好的例子。长安之乱后,吕布就离开关中四处流浪。兖州争夺战败给了曹操后,吕布决定去徐州碰碰运气。刚刚得到徐州的刘备实在无法拒绝这位诛杀了董卓的英雄,只好将吕布安置到自己原先的地盘:豫州小沛。此时刘备的情况并不怎么妙:夺下徐州令自视甚高的袁术非常不满,自己的人马和徐州本地的旧势力间也存有矛盾。袁术鲜有军事才能,但他非常善于收买和瓦解对手。袁术和刘备在徐州对阵数日,见无法取胜,只好拉拢吕布。

袁术写信大骂刘备,还在信中谈及了吕布对自己家族的恩惠,希望吕布再帮自己一把,信末还特意附上了酬劳——20万斛(hú)粮食。这20万斛粮食可不算小数目,东汉的一斛可容27斤左右的粮食,20万斛约540万斤,东汉太平年间三公的月薪是300斛粮食,也就是说20万斛粮食相当于三公级别高官55年的工资。这些粮食当然不是送给吕布一个人的,吕布手下还有万余将士,在那样一个兵荒马乱的年代,这笔酬劳无疑是诱惑力巨大的财富。为了得到这20万斛粮食,吕布立刻背叛了刘备。偏偏驻守下邳的张飞又激化了和陶谦旧部丹扬军的矛盾,吕布轻而易举地夺取了下邳,正在前线奋战的刘备很快陷入了困境。没了后方运来的粮食,刘备的部下甚至出现了人吃人的现象,好在糜竺送来了大批粮食才勉强保证人马不散伙。但糜竺的粮食供应也非常困难,只要吕布和袁术继续猛攻,刘备就极有可能失败。真正救了刘备的是袁术,袁术虽然许诺给吕布20万斛粮食,但其实自己根本拿不出这么多。最后还是吕布成了徐州的主人,又收容了刘备,把袁术踢出了徐州。面对缺粮的现实,刘备也只好低了头,和吕布尴尬地相处了一段时间。

同时期开始成熟起来的屯田制也算极富中国文化特色的耕战立国现象的一个缩影。

屯田制萌芽于战国时期的魏秦两国,汉武帝收复河西后曾在该地大规模应用。到了三国时期,曹操可算是最重要的推行人,实行屯田的地点西北起河西,东南达淮南,东北自幽燕,西南至荆襄,基本上覆盖了整个统治区域,和过去在边疆地区实施屯田有所不同。曹操最早推行的是“民屯”,想法源于枣祗(zhī)的建议。枣祗认为可利用耕牛和流民实行屯田,屯田的农夫不但可以分到一定数量的土地,还可以得到曹操军事集团的保护,所获谷物再按规定比例进行分成:用官牛者,官六私四;不用官牛者,官私对分。除此之外,农夫们还要在农闲时组织军事训练,是曹操军事集团的补充力量。这套方案非常具有操作性,对于流民来说也是可接受的方案。在实施屯田当年,枣祗就为曹操带来了300万斛粮食的收益,这个数量抵上了公孙瓒在易京积攒粮食的总数,足够收买吕布15回了。

汉代军屯守边士兵雕像 (资料图)

到了曹魏后期,司马懿又开创了“军屯”。军屯和民屯的区别在于屯田的主体是士兵而不是农民,并且军屯的粮食出产要全部上缴当作军粮。整个司马懿家族在关注屯田政策的过程中收获极大,灭亡蜀汉的名将邓艾就是司马懿在听取屯田官员的汇报时发现的。邓艾出身不好,早年是曹魏屯田民,长得又比较抱歉,还有点口吃,成语“期期艾艾”中的“艾艾”就有点调笑邓艾的意思。在中国古代官场,口吃无疑是升迁的死穴,但邓艾的实干能力非凡,最终在屯田的官员中脱颖而出,后来成了负责屯田事务的官吏。

(本文摘自吉林文史出版社《舌尖上的战争:食物、战争、历史的奇妙联系》)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。