来源:发布者:时间:2022-01-27

□刘绪义

引语

作为北宋著名政治家,司马光认为“治国在齐其家”。《家范》是一部有着完整治家理念的家训,与其《资治通鉴》的理念是一致的。因此,《家范》常被视为《资治通鉴》的姊妹篇,可称之为“齐家通鉴”,以“史”来资于治家,体现了一代名臣的治家理念和风范。《训俭示康》则单独对其子司马康提出了“以俭为美”的家风要求,真可谓为百代万家立典范。

以礼治家

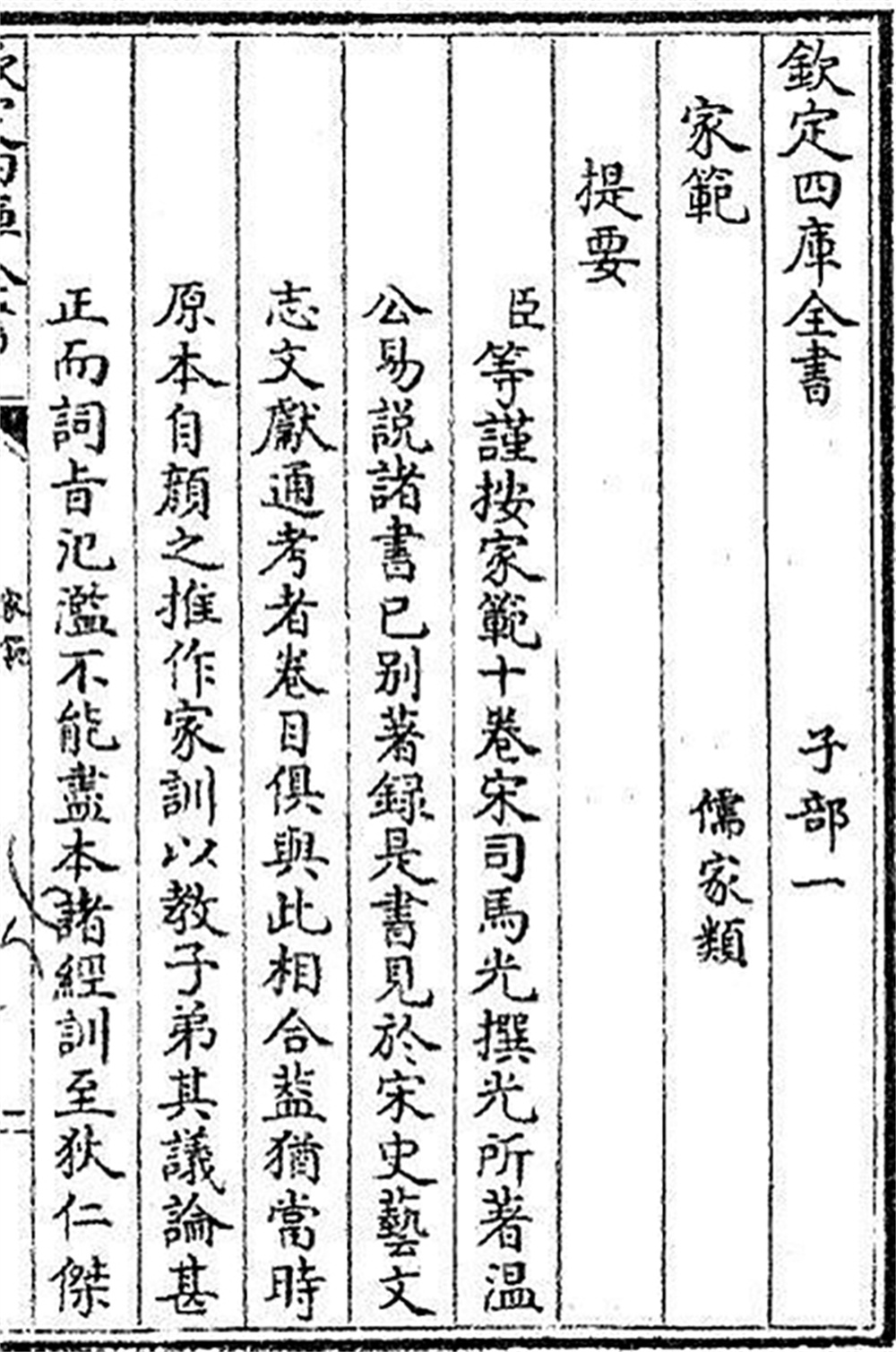

▲《家范》 (资料图)

《家范》治家篇中,司马光提出的第一个核心观点就是“治家必以礼为先”。司马光在《资治通鉴》中阐明了他以礼治国治家的政治思想,他指出:“礼之为物大矣!用之于身,则动静有法而百行备焉;用之于家,则内外有别而九族睦焉;用之于乡,则长幼有伦而俗化美焉;用之于国,则君臣有序而政治成焉;用之于天下,则诸侯顺服而纲纪正焉。”

《家范》是宋代家礼逐渐兴起并完善的具体表现,以典型的事例集中表达了“以礼治家”的思想以及对如何处理家庭伦理关系的思考。

以身作则

▲司马光砸缸 (资料图)

《家范》中,司马光强调身为家长应以身作则,“凡为家长,必谨守礼法,以御群子弟及家众”,否则就没有说服力。

司马光曾任北宋的礼官,研究制定礼乐。他身体力行,为家庭、为子女做出了示范。《家范》中,他把“父慈”放在“子孝”之前,子女固然在父母面前要恭敬,“养父母而不恭敬,何异于养犬马”。父母对于子女更应当做到慈爱,他将“不慈”与“不孝”看作等同的罪恶,“子不孝父不慈,其罪恶均等”。

《宋史·司马光传》中记载“光孝友忠信,恭俭正直,居处有法,动作有礼”。司马光孝顺父母、居丧守礼、友爱兄弟,侍奉兄长如同对严父那样忠诚守信、恭敬、节俭、正直,“奉之如严父,保之如婴儿”,做事有法度,言行合礼节。司马光因此获得了世人的尊重和信赖,天下的百姓都敬重他、相信他,陕西、河南一带的人都以他为榜样。

以偏为戒

▲伏案写作的司马光 (资料图)

《家范》中一个非常独特的观点是“爱不偏私”。司马光认为父母对于子女的爱有偏差是导致家庭不和的根源,偏私是怨愤所产生的根源。家长一旦失去了公平性和公正性,就可能导致家庭成员间的猜疑和不信任,家庭内将产生嫌隙。

不偏不私,首先表现在财产上。“怨之所生,生于自私”,私欲是怨愤产生的根源,怨愤是家庭不睦的缘由。要实现家庭和睦,就要消除怨愤,去除私欲,秉承公理与公义。财产和利益很容易使得父子兄弟之间产生矛盾、争斗。司马光遍阅历史,发现累世同居的大家族有一个共同之处:平均。因此,司马光提倡同居共财,在财产分配与继承问题上强调轻利重义,以消除因财产分配不均而导致的兄弟相残的状况。

其次表现在对儿子与女儿的教育问题上一视同仁。《家范卷六·女》中即明确提出“谁说女子不如男”,打破了女子无才便是德的传统观念,提出女子知礼义、守礼法,会替家族赢得赞誉,促进家族之间的亲近和睦。

以德为富

▲司马温公祠 (资料图)

《家范》始终强调礼乐教子,诗书传家。因此,对子女的教育上,司马光把修身养德当作最要紧的事。《家范》发扬了家庭教育中的早教传统,主张实行胎教,认为教育应从胎儿抓起,对胎教提出了具体要求。“古者妇人任子,寝不侧,坐不边,立不跸。不食邪味,割不正不食,席不正不坐,目不视邪色,耳不听淫声。夜则令瞽诵诗,道正事。如此则生子形容端正,才艺博通矣。”

“少成若天性,习惯成自然。”教育孩子就像种树,种下的树木长歪了,要在树还是树苗的早期进行修整,等到长成大树后再修整,费力又难有成效,孩子养成的坏习惯很难改掉。同时教育也不能急功近利,要按照孩子的成长规律进行。他还认为公平处事、正直守节是人性的光辉,是家庭的财富。

以俭为美

《训俭示康》承继《家范》“遗德不遗财”的家训理念,重点阐述“俭以养德”的思想。司马光认为聚敛钱财,生活奢侈,不利于个体道德品行的培养,容易使后世子孙滋生惰心、不思进取,导致家庭衰落。“为儿孙积钱财,不如给后代留功德”“福禄不要全占尽,留下一些给儿孙”,还强调要广施财物,积德行善。

《训俭示康》和《家范》一样列举了许多古人为官清廉的例子。司马光在《家范》中把为官清廉、体恤民情等官德作为重要的教育内容;在《训俭示康》中以正反案例来告诫儿子俭立美德,侈则败家。

司马光又举出童年、青年和平日里三件自己的实例教育儿子节俭修身:其一是自己童年时,就“性不喜华靡”,引导儿子不饰金银,朴素自然;其二是进士及第时,在闻喜宴上“独不戴花”,引导儿子自谦自让,不炫不耀;其三是平日里自己“衣取蔽寒”“食取充腹”,引导儿子以俭为荣,以俭为乐。生活少不了钱财,但钱财不可多求,过多反而成为负担。“惟清修可胜富贵,虽富贵不可不清修”。

(作者为中国社会科学院哲学博士后)

文化茶座

世以清白相承

司马光在北宋的时候历仕四朝,他把自己的一生的经验,写成了《训俭示康》。示康,康是谁呢?他的儿子司马康。他这样做,就是想让自己的子孙能够像他一样,清清白白做人,光明磊落地做官。

司马光的《训俭示康》以“吾本寒家,世以清白相承”开篇。全文先写司马光自己年轻时不喜华靡、注重节俭,现身说法,娓娓道来。接着写近世风俗日趋奢侈靡费,讲究排场,复举李文靖、鲁宗道、张文节三人的节俭言行加以赞扬,指出大贤的节俭有其深谋远虑,而非奢靡的庸人所能及。进而引用春秋时御孙的话,从理论上说明“俭”和“奢”所导致的必然后果,使行文更深入一层。最后连举六名古人和本朝人的事例,又以正反两面事实为据进行对比,进一步阐明“俭能立名、奢必自败,由俭入奢易、由奢入俭难”的深刻道理。

(山西省社科院研究员 降大任)

家训集大成者

司马光在《训俭示康》里,引用古今典型事例,对自己的儿子司马康进行教育,教育儿子“成由俭,败由奢”。司马光后来官至宰相,仍然很节俭,吃饭不敢经常吃肉,穿衣服不敢经常穿丝绸。

《训俭示康》家训对司马康一生影响深远而又巨大。司马康自幼便敏学过人,博通群书,考中进士后积极参与朝政,并且以“检阅文字”的身份,参与了《资治通鉴》的编修工作。司马康为人廉洁,口不言财,以天下和民心为怀,“事父母至孝”。司马康为官品行正直,声誉很高。他41岁去世,从公卿士大夫到市井百姓,都前往吊唁,无不为之痛惜。这种道德操守和声誉的获得,很大程度上得益于父亲司马光的殷殷教诲,是把家训牢记于心、躬行实践的结果。

相比《训俭示康》的千余字,《温公家范》则是洋洋数万言,其规模之壮伟、形制之独拔、器识之弘旷、广义之宽泛,在家规家训史上占有重要地位。

司马光自己曾说,《家范》比《资治通鉴》更重要,“欲治国者,必先齐其家”。司马光把家庭教育当作关系到国家和社会的政治问题来对待,而不是视为一家一户的私事。《温公家范》全面系统地阐述了治家方法、身心修养和为人处世的道理,形成了独立完整的家庭教育理论体系,堪称家训集大成者。

(山西省作协会员 王振川)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。