来源:运城日报发布者:时间:2021-06-29

1943年,毛泽东等党中央领导同志,先后迁居到了距离宝塔山约8千米处的延安枣园。那里有一座礼堂和几十孔窑洞,毛泽东居住了3年多。枣园有一条穿流而过的水渠,是毛泽东在延安时期指导当地军民修建的,水渠长约6千米,被当地群众称为“幸福渠”。然而,修建水渠时,延安正处于最为艰难的时期。

1938年10月,侵华日军占领武汉后,把武装力量转向了中国共产党领导下的敌后抗日根据地,并进行了灭绝人性的“烧光”“杀光”“抢光”三光政策,中共中央所在地延安也成了日军主要攻击的目标之一。据不完全统计,1938年至1941年的几年时间里,日军飞机轰炸延安17次,投弹1000多枚。与此同时,延安还面临着国民党反动派的经济封锁。那时的延安根据地陷入了没粮吃、没衣穿、没经费的困境。

为破除困境,毛泽东发动延安军民开展了轰轰烈烈的大生产运动。这条用于灌溉、泄洪的“幸福渠”,就是在大生产时期,为延安军民解决粮食生产安全问题而修建的。“扛起锄头上呀上山冈,站在高冈上,好呀么好风光……”延安鲁迅艺术学院秧歌队创作的秧歌剧《兄妹开荒》,以鲜活的人物和事迹,反映了陕甘宁边区经济建设和大生产运动热火朝天的场景。

陕北地处缺水地带,雨季集中在七八月份,当地植被破坏严重,并不具备天然的蓄水条件。夏季一旦下暴雨,极易诱发山洪,由于没有水渠泄洪,老百姓辛辛苦苦种植的庄稼就会被冲掉。1937年,中共中央进驻延安后,为了解决当地人民的实际困难,开始修建人工渠。据当地老农回忆,在此之前,陕甘宁边区有过三次修建水渠的历史,但都因经费和劳力不够搁置。1939年,毛泽东和陕甘宁边区政府委派水利工程师丁仲文负责修建水渠。接到任务后,丁仲文前往枣园勘察地形。经过多次勘察、测量,丁仲文很快拿出了设计图纸。水渠从裴庄起,经过庙嘴、莫家湾、枣园、侯家沟直达杨家崖,建成后将以自流灌溉的方式,灌溉枣园周围5个村庄的1500亩土地。但是,当地老百姓却认为修水渠费钱费力,不如开荒划算。在艰难困苦的时期,筹集出修水渠的钱并非易事。当时陕甘宁边区政府一年的财政收入只有几十万元法币,养活人都很不容易,拨出用于修建水渠的4000元仍然不够,最后又经过群众集资,这才修建了“幸福渠”。

陕甘宁边区政府干部带头,当地群众自发义务劳动,积极响应党中央“自己动手,兴修水利,发展生产”的号召,用半年时间修成了水渠。水渠修成后,剧团被请来演戏,现场锣鼓喧天,当地群众敲响了陕北特色的腰鼓以庆祝。陕甘宁边区第一条人工水渠修成后,解决了当地5个村的灌溉问题,使枣园川旱地变成了水浇地,庄稼连年丰收。为了让子孙后代铭记中国共产党为人民谋幸福的功绩,当地百姓把这条人工渠命名为“幸福渠”。

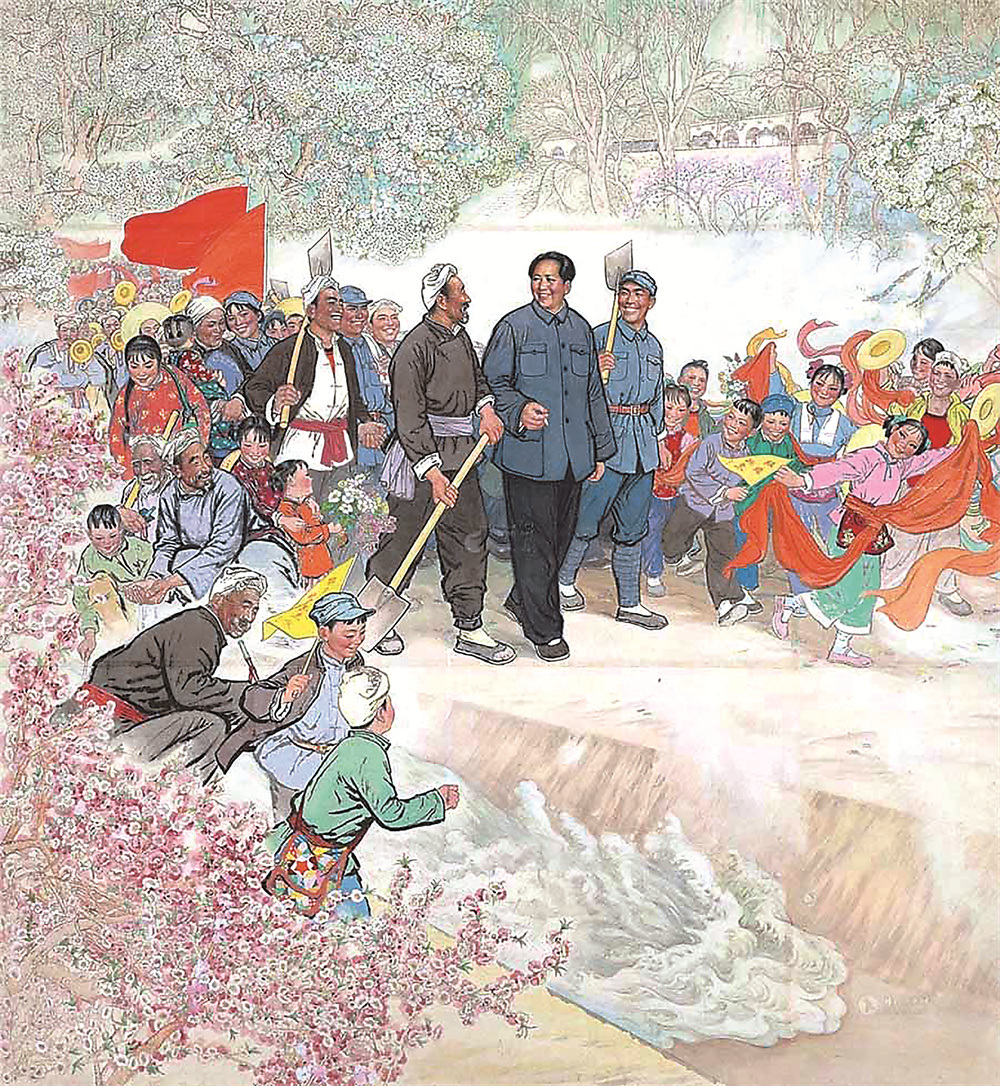

1974年,画家刘文西创作了国画《幸福渠》,展现了当年毛泽东领导延安军民兴修“幸福渠”的历史场景,并成为新中国美术史上经典作品之一。

1974年,陕西省文化局委托当时的美术创作组集体创作,刘文西为主笔。刘文西为黄土画派创始人,黄土画派是一支扎根于陕北黄土地,表现黄土地老百姓积极乐观精神面貌的画派,由他主创《幸福渠》最合适不过。《幸福渠》是一幅工笔画,用笔精细,用色层层渲染,绘画工序多,创作要求高,画幅超过4平方米,独自创作完成这样一幅大作难度不小。在陕西省文化局美术创作组的领导下,刘文西组织了高民生、王西京等画家共同参与创作。在创作《幸福渠》前,刘文西曾数次走进枣园,画了大量的速写和素描。最初他画了6幅小构图,草图为毛泽东和延安老百姓一起等待渠道开闸放水的场景。为了让画面具有动态感,刘文西再次调整草图,最后选择毛泽东在“幸福渠”水流过时跟着老乡、水流走的场景,这样画面就呈现了无限的动态感。在创作过程中,刘文西要求创作组成员对画面中每个人的动态乃至一草一木,都要深思熟虑之后再下笔。经过数月的努力,国画《幸福渠》问世,并在1974年全国美展上引起强烈反响。

《幸福渠》画幅中有40余人,毛泽东的形象位于画面中央,他身穿粗布军装,面带微笑,手上夹着一支烟,泰然自若地行走着。他身旁的一位陕北老人和八路军战士各自拿着劳动工具,在构图上互映互衬。在画作中,有一位皮肤黝黑,头扎白毛巾,腰系红腰带的汉子,他体现出陕北人的典型装束和勤劳质朴的特质。老人旁边的女子身穿花布衣裳,显得十分喜庆,面部红润,充满了朝气蓬勃的气息,就像黄土高原上盛开的山丹丹花一样美丽。画面中欢快的秧歌队伍中,一位身穿粉色上衣、绿色裤裙的小姑娘,手中挥舞着火红的绸缎,后面的男孩敲响了金灿灿的铜锣,队伍后面的人们吹起唢呐,整个画面仿佛让人身临其境,感受到了“幸福渠”通水时锣鼓喧天的喜庆气氛。

考虑到水墨画过于淡雅,在表现喜庆的氛围上稍有不足,于是刘文西选择采用工笔重彩创作这幅作品。最终画作色彩绚丽,极具装饰美感。画作中,大面积的粉色桃花和远处盛开的白色梨花,让整个画面显得艳丽而不失雅致。

渠水最初流淌的那一瞬间就是最幸福的时刻,刘文西抓住这一刹那的情景,画出了手捧流过的水,满脸洋溢着笑容的陕北老汉。要给毛泽东献花的姑娘脸上洋溢的欢快表情,让整个画面充满和谐感、幸福美。画作下方占据重要位置的水渠中,渠水奔涌向前并溅起欢快跃动的水花,象征着军民团结一心产生的磅礴力量。庆祝队伍中高举的两面红旗更体现着延安军民抗战必胜的信心。

“幸福渠”已经成为一个时代印记,它所昭示出的中国共产党为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴的初心和使命,在全面建设社会主义现代化国家新征程中,始终是中国共产党人不断前行的强大动力。

(记者游映霞根据央视纪录片相关内容整理)

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。