来源:运城晚报时间:2025-09-10

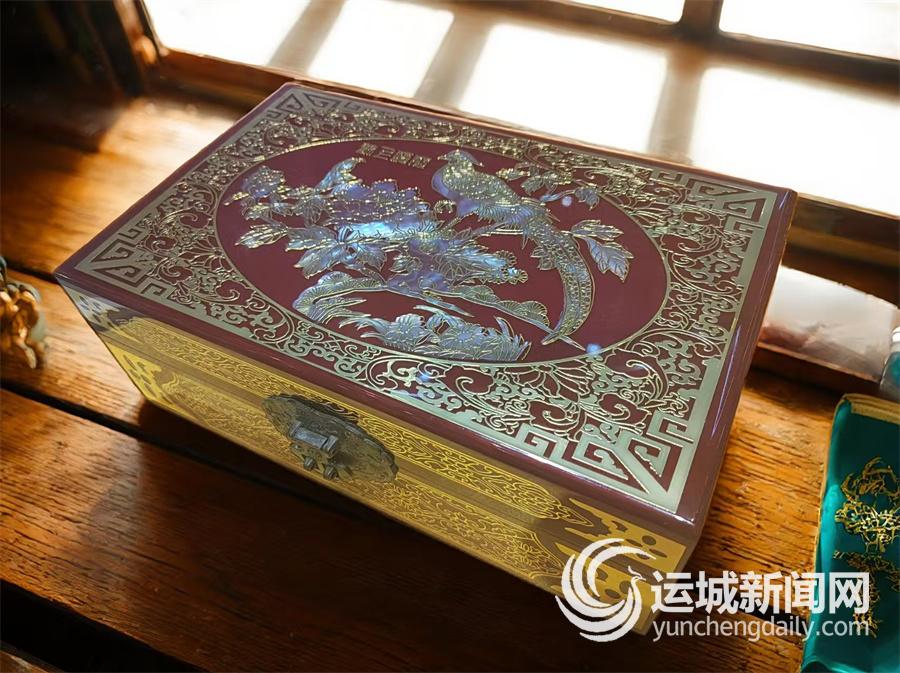

在运城工艺美术馆展厅中,一件件古朴的螺钿漆盒,宛如一位位沉默的历史使者,静静伫立,散发着岁月沉淀的温润光泽,每一道螺钿镶嵌的纹路都似在诉说着往昔的故事。这看似普通的漆盒,不仅凝结着运城螺钿漆器工艺千年智慧结晶,更如同一把神奇的钥匙,带领我们打开穿越历史的大门,让我们得以窥见古人那鲜为人知却又刻骨铭心的内心世界。

螺钿密码

千年技艺的匠心独运

运城螺钿漆器髹饰技艺,以稷山螺钿漆器为代表,可追溯至汉代,当时就已进入皇家。唐代诗人白居易在《素屏谣》中“缀珠陷钿贴云母”的描述,生动印证了当时螺钿工艺的华贵气象。明清时期,稷山螺钿漆器达到鼎盛,其技艺通过师徒传承、家族代际传递,延续至今。2008年,其入选运城市非物质文化遗产名录;2009年,列为山西省省级非遗;2014年,正式列入国家级非物质文化遗产名录。这一系列认定,体现了国家对传统工艺的重视,也为其保护与传承提供了坚实的制度保障。

运城螺钿漆器制作包含设计胎型、制作胎体、灰制胎体、打磨胎体、画刻图案、胎体上漆、镶嵌螺钿、反复髹漆、水中打磨、油面推光等12道核心工序,每一道都凝聚着匠人的心血与智慧。

在制作胎体时,匠人精心挑选优质木材,经过细致整平的打磨,赋予胎体最初的形态。灰制胎体环节,粗灰、中灰、细灰层层涂抹,每层都需在阴干后精心打磨,直至表面平整如镜,这是一种对耐心与细致的考验。

髹漆阶段,天然大漆被逐层涂刷,每一层都需在特定的湿度和温度环境中静静干燥。而螺钿镶嵌则是工艺的核心亮点,匠人选用夜光螺、蚌壳等优质贝壳,将其裁切成纤细的点、线、片,精准地嵌入漆器底部,间以金、银条片,形成五光十色的效果。最后,经过反复髹漆、水中打磨,再以人的头发团蘸植物油推光,直至漆面如镜,绽放出温润迷人的光泽。

稷山螺钿漆器髹饰技艺国家级代表性传承人李爱珍,攻克了整片螺钿在弧形器物上弯曲的难题,创新出纯手工捏制、一次成型、无接缝的大漆胎。同时,她还开发出大漆镶嵌金属书法等新技法,将传统螺钿工艺与现代艺术元素相结合,丰富了传统工艺的表现力。例如,在一些作品中融入仿宋代哥釉图案,使螺钿漆器在保留传统韵味的同时,更具现代审美价值。

漆盒藏情

跨越时空的深情对望

2023年秋,在内蒙古一座匈奴贵族的坟墓中,一个陪葬的螺钿漆盒里,几卷竹简悄然现世。

经过技术精准检测,这些竹简上的文字诞生于西汉竟宁元年,也就是公元前33年。更令人称奇的是,墨水中掺杂着中原特有的朱砂。而螺钿漆器作为中原文化代表之一出现在匈奴贵族墓中,也体现了当时文化交流的频繁。

当古文专家们怀着敬畏之心,小心翼翼地解读这些古老文字时,整个考古队都沸腾了,大家纷纷猜测,这会不会是王昭君在远嫁匈奴途中所写的“私人日记”?一位女子将自己对故乡的眷恋,如丝如缕地揉进了字里行间。每一笔,都饱含着深情与不舍;每一字,都诉说着对故乡的思念。

竹简中反复出现一个“青”字,引发了众人的好奇。查阅《汉书·匈奴传》,并未提及这个“青”,但从字里行间不难推断,她可能是陪伴王昭君出嫁的宫女。她们之间或许有着超越主仆的深厚情谊,在那漫长的旅途中,相互扶持,相互安慰。

其中有一段描写格外细腻,讲述了青为其缝靴底,纳了30枚花椒籽,说走一步,就离家乡近一分。后来,在墓里漆盒的底层,真的发现了一个绣着柑橘的锦囊,里面装着干瘪的花椒籽,不多不少,正好30枚。这小小的细节,仿佛是历史的巧思,将竹简中的文字与实物完美对应,让人不禁为这份真挚的情谊而感动。

最令人动容的,当属写在第20日的那卷竹简,刻画了一个在漫漫风沙中思念家乡的普通姑娘的心路历程,有着最真实的情感与脆弱。就这样,透过竹简与漆盒,我们得以与一位姑娘对望,那份真情穿越古今,印刻在岁月中。

千年传承

物质与精神的双重永恒

运城螺钿漆器的卓越特性,使其成为文化传承的可靠载体。竹简能得以保存,正是得益于漆盒的密封性与天然大漆的防腐性,让我们更加深入地了解那个时代人们的生活与情感。

从技术层面看,运城螺钿漆器工艺仍在不断传承与创新。汉代工匠可能就已掌握了精湛的螺钿镶嵌技巧,明代苏州雕漆以“娟秀精细”著称,对运城螺钿漆器有一定的借鉴和影响。如今,运城螺钿漆器制作技艺被列入国家级非遗名录,现存省级及以上传承人,积极投身保护与传承工作。他们通过与高校合作设立实习基地、在职业中学开设培训班等方式,培养新一代传承人,保障技艺后继有人。同时,稷山螺钿漆器研究中心、禹龙工艺美术厂等研究机构和企业推动非遗产业化,产品远销国内外,让这份跨越千年的匠心在新时代焕发出新的生机与活力。

当我们站在运城工艺美术馆里,凝视着这些运城螺钿漆盒时,看到的又何止是几千年前的文字与器物?那是中华民族技术智慧与精神传承的双重见证。

运城螺钿漆器的黏性,黏住了时间,也黏住了文明的基因。从司马迁笔下“亲于胶漆”的兄弟情,到曹植以胶漆喻亲情的诗化哲思,再到今日漆艺师复原汉代“麦漆”工艺并创新发展,这种物质特性被赋予文化隐喻,最终在运城螺钿漆器中完成了从技术到精神的终极升华。它让我们明白,历史不仅是宏大的叙事和伟大的事件,更是那些平凡人的生活点滴和情感流露。正是这些看似微不足道的物件和细节,构成了我们民族文化的深厚底蕴,让我们在岁月的长河中,不断汲取前行的力量。

赵永石

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。