来源:运城晚报发布者:时间:2023-12-14

□马建峰

“见字如面”,自古这个被用过无数次的词语,一旦在纸上写下,仍然觉得格外亲切。以前写信的时候,也曾一次次写下:见字如面。人生有着无数次的告别和相见,在不能相见的日子里,“见字如面”四个字,就是告别后的延续,一份相知和牵绊里的问候,凝聚了万千情感。

近几年来有过多次购书经历,除了买本土作家的书外,假如网上有中意的书,遇到有签名版,则一定会买一本收藏。读书的过程就是与作家交流的过程。一个签名,就仿佛与作者有过一次见面。字如其人,通过作者的签名偶尔会窥见作者性格或文风的一角,会对读书有进一步的体会和交流。在打开作者签名页的那一刻,想象着作者签名的样子,一下子就拉近了与著书者的距离,仿佛还能感知到作家签名时留在书上的体温和签字时的认真。这是不是也蕴含了读者对作者或者作家的一份敬佩,一份对书籍拜读的渴望,或者一份心灵的默契?

一

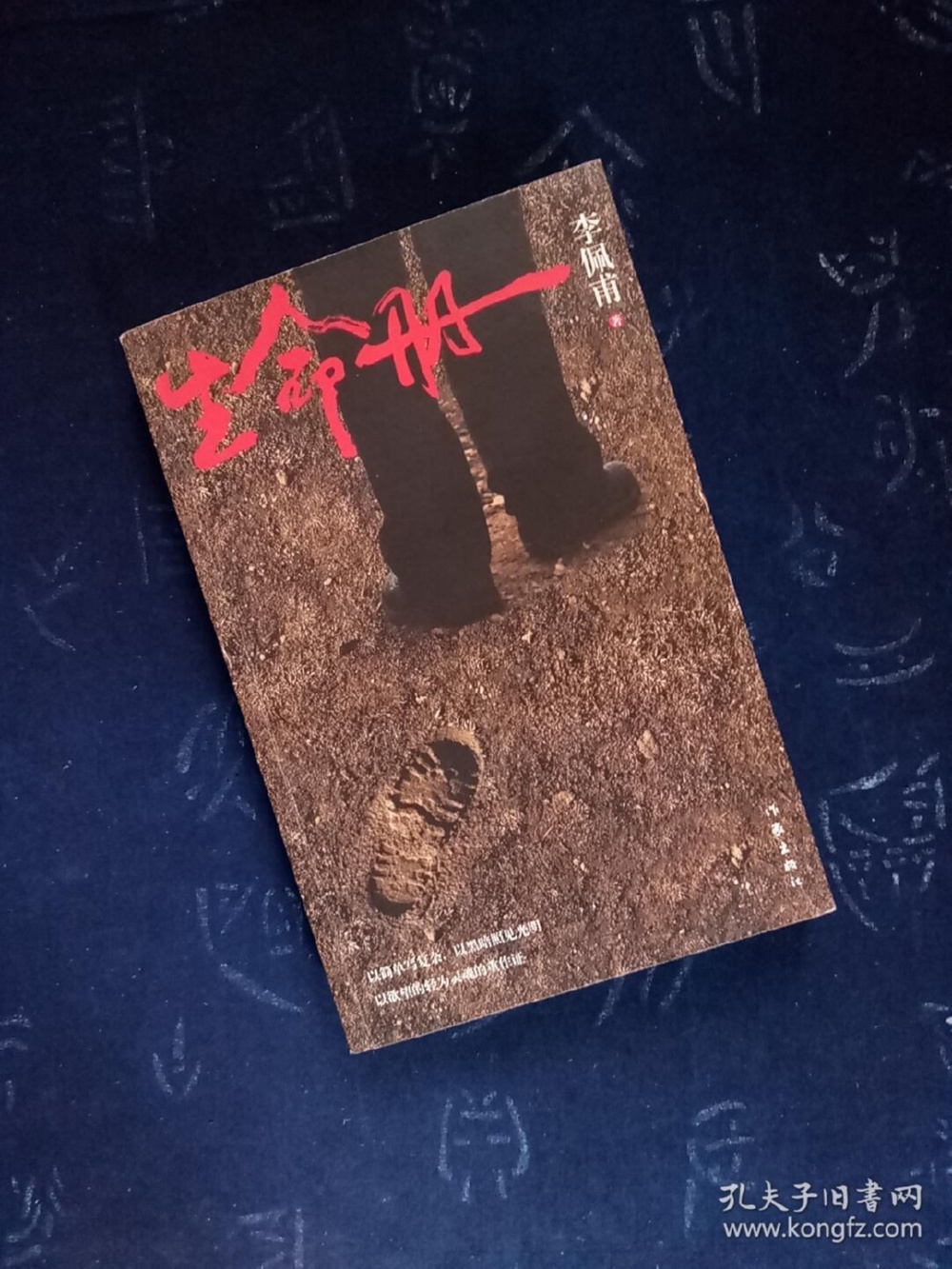

这次重读的《生命册》,是2012年作家出版社一版一印的版次。在书架上安静地待了十余年,如今打开仍觉得遇见如初,让人怦然心动。

《生命册》讲述的是河南一个无梁的山村里,农村孤儿“丢”(吴志鹏,以下仍称主人公为丢)成长的经历,一份在人生之海里的奋斗与挣扎。在千禧之年之后,出版界也像其他行业一样快速发展,行业内为了利益的追求,乱象丛生。从一个大学老师到地下室的笔匠,主人公懵懂地闯进北京,事后却发现扑进去的是一个漩涡。以“劳其筋骨,饿其体肤”来勉励自我,以恶治恶。庆幸没有淹没于无尽的浪潮和尘埃里。

见字如面,也是丢的老姑父对他离开故乡后的一次次召唤。在每个人的生长历程中,故乡都是一张解不开挣不掉的大网。这张大网,会深深融进你的骨血和性格里,一生也逃不掉。一次又一次的见字如面,让丢深陷进无梁村人情世故的恐惧,也诉说了那个年代走向城市的农村人的无奈。

有这样一句话:“人生来就是还债的。”被村里乡亲喊做“坏种”的丢靠着村里的百家饭长大,从来没有哪一家的饭桌会拒绝他的唐突加入,哪怕在最拮据和严重缺粮的年代。土地给了人们巨大的包容和仁爱,以此来抵抗苦难的磨砺。所以,公社推荐选举谁该去大学的时候,全村一致同意让他去省城读书深造,这是丢的一份幸运,是一次对故土的逃离,也是无梁人对被称作“坏种”丢的一种排挤。丢从小寄养在姑姑家,老姑父应该是丢最重要的亲属之一。丢的老姑父是曾在他姑姑学校作报告的炮兵上尉,经过坚持不懈的追求,和丢的姑姑有幸结为夫妻后,却因家庭里这样那样的事磕磕绊绊。男人在对自己、对家庭、对解甲归田的苦恼里迷失和斗争的时候,也让自己一步步滑进欲望的深渊,从此让人不齿。

岁月是一味药,幸运的人因苦而觉醒;一部分人却因药越走越孤单,把自己扔进白眼堆砌的冷漠里,孤单孑然地落在夕阳下的河畔,化成一抹炊烟,再也不得往返。丢的老姑父也许就是后者,从一个张扬武断的无梁村支书,到最后枯死在家里的土炕上。

见字如面,在故乡和老姑父的每一次召唤里,丢在城市的生活也诸多不易。他一次次遇见和憧憬着,比如,一份圣洁的爱情。被无梁人称作“坏种”的丢,被自己以狼性自诩的丢,在初入大学课堂开始给学生讲座的时候,那颗孤放的灵魂,被梅村姑娘的美丽吸引,陷进深深的爱里;穷困限制了丢对爱的梦想,离开大学校园,在去北京之前,丢对梅村说:“等着我,我一定要送给你一束阿比西尼亚玫瑰。”从小失去母亲的丢,在梅村的初恋里拥有了短暂的母性和女性对他特有的爱。当梅村听丢说他在一个砖窑里抱着一块热砖说“妈,暖暖我”时,梅村流下了心疼的泪,并向他敞开少女珍贵的胸膛:“让我暖暖你。”

女性巨大的母爱从来都是先天性的,她一定是在某些特定的阶段或者时刻,感受了人间最苛刻的痛苦或者灾难之后,方能感受到爱对伤口特殊的痊愈疗效,或者对爱最深切的期待。等丢的财富可以用尺子来量的时候,那一箱专门为梅村准备的阿比西尼亚玫瑰最终只剩下了枝干,成为一种讽刺。

二

好的作家是个会讲故事的高手,名作家从来都是这样,从一个苦难的故事里挖掘最真诚的人性和冷暖。

其实,《生命册》里的人物并不复杂,涉及丢自己的家庭成员、家乡无梁村的虫嫂、春才、老杜、刘玉翠、梁五方等一些乡亲,印象相对深刻的有丢的合伙人骆驼、小乔、卫丽丽,以及丢失去的爱人梅村。他在大学初期的两位同事,对他的授课多有帮助,让他受益匪浅。假如丢在大学校园里默默地坚持授课,或许不会有后面那么多精彩故事和对丢一生产生的重大影响;骆驼,这个以强韧著称的外号,被放在一个漂泊在京都的一个甘肃汉子身上,虽手有残疾,志向远大,最终和丢在合作中渐走渐远,跳楼身亡。在丢进入城市渐入佳境的时候,有两个人一直在绕着他的周围,一个是无梁村民梁五方,一个是丢的表妹蔡苇秀。

这些活灵活现的人物,在《生命册》里的每一章节独立成剧,又和整部小说浑然一体。梁五方与丢每一次的会面,都会有他老姑父的一个神秘的纸条:见字如面。

三

丢从一个无梁村孤苦的少年,到大学讲师,到出版商,到投资商,一路走来,离不开合伙人骆驼对他的一步步推进。有些时候,人往前走是有些被动的。丢从离开农村到大学读书,从毕业到大学任教,原文中有这样一句话:那不是我在走,是我的背景、我的家乡在推着我走。

丢是一个孤儿,我在读这部小说的时候,专门查了查字典,“丢”:遗失、失去,扔,搁置;我想关于“丢”这个名字,在那个苦难的年代里,饱含着他的生身父母和家人对他多大的无奈与牵绊。丢也在一次次见字如面的问候里,对故乡做着一次次的逃离和被迫的联系,直至他跪倒在老姑父的坟前。

本部小说的第一句,作家李佩甫写下:我是一粒种子。

这作为书正文的第一句,足以给读者一份震撼和引领。从农村走向城市,甚至更远,谁不是故乡的种子、家族的种子、生命延续的种子?人到中年,作为一粒故乡的种子,待丢带着满身的创伤和成就回到无梁,目睹因自己无力帮助而得罪的村民投来的冷眼,内心怀着对老姑父的巨大愧疚,跪倒在表妹为她父亲新迁的坟前,丢的内心,作家赋予丢的内心一定对人生有着无尽的回忆和遗憾!

我怀念家乡的牛毛细雨;

我怀念瓦沿儿上的滴水;

我怀念家乡夜晚的狗吠声;

我怀念藏在平原夜色里的咳嗽声和问候语;

我怀念倒沫的老牛,怀念失落在冬日里老牛的蹄印;

……

可当我醒来,四顾茫然,满眼泪水。

见字如面,在老姑父对丢一次次的召唤里,丢的一次次逃离和愤恨,在人性巨大的回归里,再也找不见曾经的那份曾经。

和丢的经历相遇,此刻,我这颗故乡的种子,该在哪里漂泊?哪里才是自己安放乡愁的“灵魂故乡”?深切地渴望一份“见字如面”的初见之喜,相守之诚,相知之深。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。