来源:运城日报发布者:时间:2022-08-02

记者 韩维元 通讯员 关 妍 吕国玉

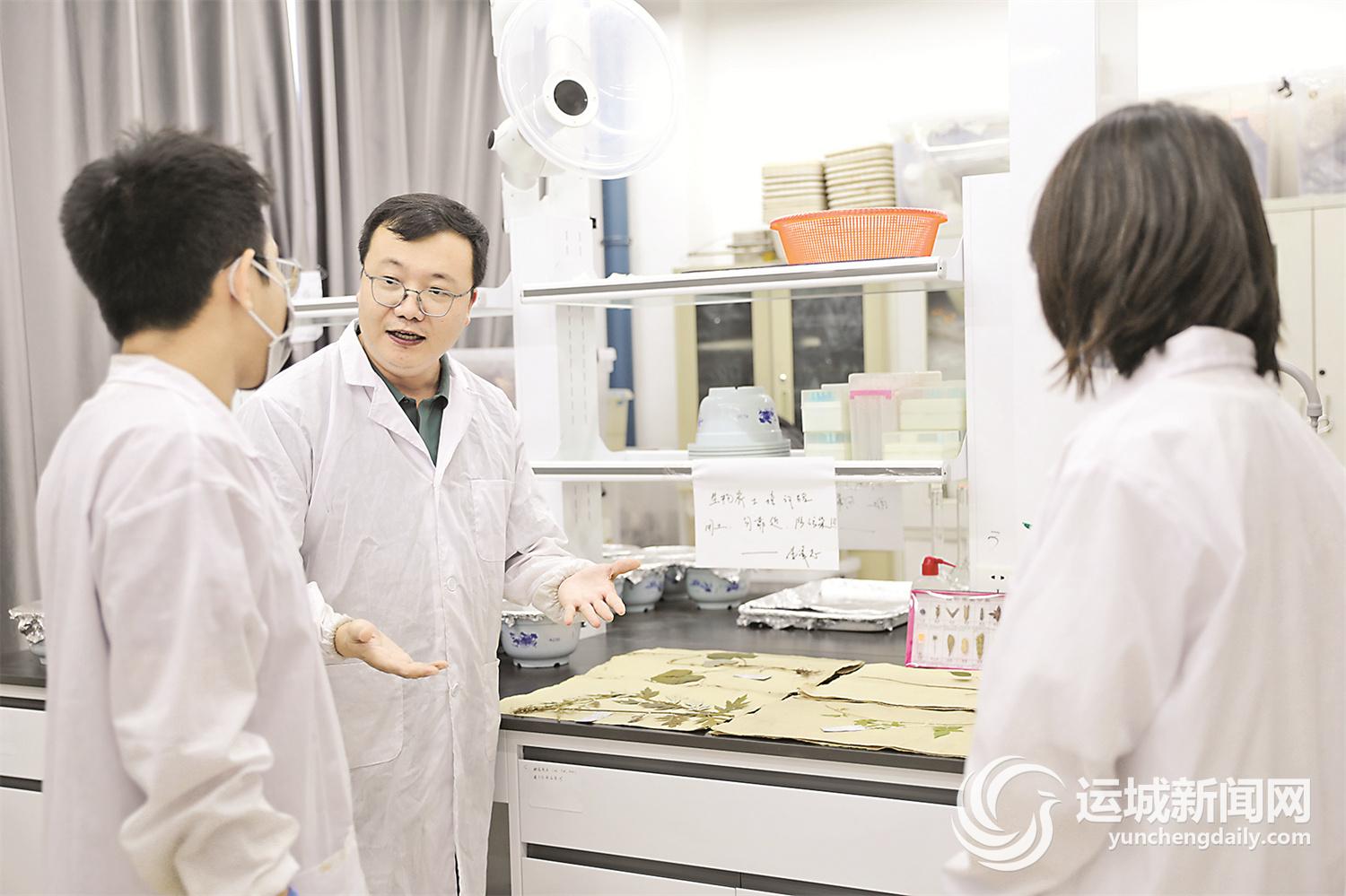

在山西大学东山校区环境与资源学院的生态地理实验室里,两摞厚厚的植物标本一直被视为实验室的“镇室之宝”。这些标本包含了藻类植物、裸子植物、被子植物和种子植物等多个品类近1000种植物。

提到这些标本,就不得不提到一个人,他就是山西大学博士生导师、教授郭东罡。这些标本正是他从2003年开始带着学生爬过中条山的沟沟坎坎、走过盐湖的阡陌堤埝采集制作而成的。可以说,这些标本凝聚着郭东罡对盐湖的爱,亦可以说,这些标本就是一部中条、盐湖植物的“百科全书”。

2003年,还是研究生的郭东罡第一次跟随导师到盐湖考察自然资源和动植物种群群落。“一走进它就被它丰富的生物多样性所吸引,徜徉其间,俯察品类之盛,叹天然造化之神奇,生览物兴怀之幽思。神与物游,物我两忘,仿佛打开了一扇生物科学殿堂的大门。”郭东罡至今还清晰地记得初临盐湖那种喜悦而震撼的心情。

也正是因为这次与盐湖的“邂逅”,他开始对盐湖着迷。在那段岁月里,他几乎每个季度都要来盐湖考察两三次,针对盐湖的水、植物、动物进行定位观测,研究它们相互之间的关联作用,弄清盐湖的生态本底。

野外生物取样是一项复杂而费时费力的工作,为了得到一个具有代表性、典型性的生物标本,郭东罡首先要经过漫长的采前定位观测,在跑遍盐湖130多平方公里后,选出适合采样的区域和对照采样区,在采样区内再划出和固定一些有代表性和生长典型的小区域,再根据采样的次数及每次采样的数量决定预选株数或样段的数目,最后再根据季节适时在样区内分别采集不同植株的根、茎、叶、果等不同部位。可以说,每一件标本都凝聚着郭东罡的心血和他对盐湖的爱。

同时,盐湖作为世界三大硫酸钠型内陆盐湖之一,其独特的地理位置和湖内纵横如织的盐田硝畦、“七彩斑斓”的颜色以及碱蓬草、杜氏盐藻、火烈鸟、黑天鹅、黑鹳等丰富多元的动植物,甚至还有距今两亿多年历史的卤虫以及各类单细胞生物,都让郭东罡深深着迷。在他看来,盐湖就是一个天然的生物实验室。

带着这份热爱,郭东罡从盐湖生物本底开始研究。“盐湖至今已有一亿多年的历史,湖水中生存着很多古老的低等生物,这些生物不断地与盐湖水环境之间、与大气环境之间、与盐湖周边的土壤环境之间,包括和一些进化的高等植物、动物以及人类活动之间,产生着千丝万缕的关系,不断发生着变化,为我们今天研究古生物以及盐湖的生态系统提供了天然平台。”

带着这份科学精神,郭东罡从中条山和盐湖的诞生开始研究,从地质运动研究到地下水的变化,从各种古老而神秘的藻类研究到一亿年前光合作用下的原始生态系统,从中条山的风研究到盐湖的土壤和植物,从“七彩盐湖”的形成研究到火烈鸟、天鹅、大雁、黑鹳等鸟类的栖息习惯,从盐湖的化学工业时代研究到生态时代的开发、利用与保护……多年来,经他编写和指导的关于盐湖生物多样性的著作与论文已有30余篇近百万字。

在郭东罡看来,只有搞清楚盐湖的生态本底,通过大量科学系统的研究,搞清楚盐湖生物之间的相互关系、相互影响、变化规律,形成一整套科学的、可控的、有效的方案,才能更好地认识盐湖,从而更好地去开发和保护盐湖,才能为生态环境质量的持续改善作出新的贡献。

这是郭东罡一直在做的,也是他未来一直要做的。对于郭东罡而言,盐湖生态研究一直在路上。

人物链接:郭东罡,男,1980年10月生,博士,山西大学环境与资源学院教授。主要从事矿区生态恢复、生物多样性保护、生态规划等方面的教学与科研工作。先后主持完成国家自然科学基金项目、山西省基础研究计划项目、自然资源部土地整治重点实验室开放基金项目等课题;主持矿山生态恢复、生物多样性调查与评价和生态规划等横向科研项目30余项,发表学术论文60余篇,主编出版《山西植被志》《沁河湿地》和《太岳山暖温带针阔混交林生物多样性研究》等多部著作。

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。