来源:运城晚报发布者:时间:2022-01-05

□运城市社会心理服务体系建设试点工作领导小组办公室

近年来,我国未成年人和世界上其他国家的未成年人普遍出现了网络沉迷。所谓网络沉迷,就是未成年人对于网络的过度依赖,不能控制,或者反复使用网络,最后导致学习、职业和社会功能出现问题,持续一段时间出现学业和社会功能的障碍后,就成为网络成瘾。

网络成瘾包括很多内容,有游戏成瘾、色情成瘾、信息收集成瘾、网络关系成瘾,还有网络赌博成瘾和网络购物成瘾。未成年人要正确认识网络,正确认识和评价自己,要立长志。

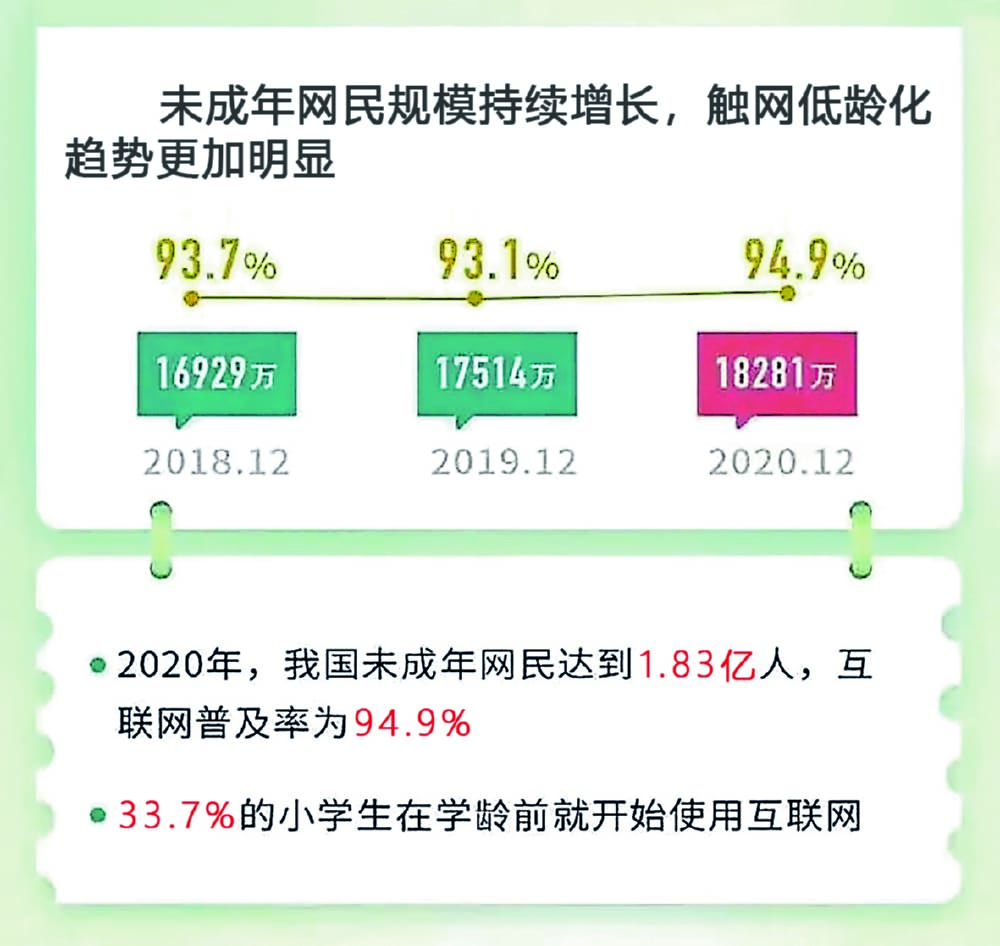

未成年人网络使用问题一直受到社会的广泛关注。随着互联网的发展,未成年网民规模持续增长,触网低龄化趋势更为明显。未成年人用网情况如何?怎样防止孩子网络沉迷?

部分未成年人存在过度用网现象

据共青团中央、中国互联网络信息中心(CNNIC)等联合发布的《2020年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示:2020年,我国未成年网民达到1.83亿人,互联网普及率为94.9%;超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网,孩子们首次触网的年龄越来越小。

国家出台政策防止未成年人沉迷网络

新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》

新增“网络保护”专章,明确规定政府有关部门在预防和干预沉迷网络方面的职责,以及父母或其他监护人、学校、网络产品和服务提供者各方面预防沉迷网络的义务。

《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》

明确学校和家长要引导学生合理使用电子产品,控制使用时间,保护视力健康,防止网络沉迷。

《未成年人学校保护规定》

明确学校应当对学生进行网络安全、网络文明和防止沉迷网络的教育,预防和干预学生过度使用网络。

《关于进一步严格管理切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》

明确要严格限制向未成年人提供网络游戏服务的时间,不得以任何形式向未实名注册和登录的用户提供游戏服务。

家长应做到“五要”

教育部2021年1月发布了《关于预防学生网络沉迷致全国中小学生家长的信》,信中倡导全体家长恪尽父母责任,力行“五要”,与学校共筑防范之堤。

一要善引导,重监督。家长须强化监护职责,养良善之德,树自卫之识,戒网络之瘾,辨不良之讯。

二要重表率,立榜样。家长须重视网瘾危害,懂预防之策,远网游之害,读有益之书,表示范之率。

三要常陪伴,增亲情。家长须营造和美家庭,增亲子之情,理假日之乐,广健康之趣,育博雅之操。

四要导心理,促健康。家长须关注子女情绪,调其心理,坚其意志,勇于面对挫折,正确利用网络。

五要多配合,常沟通。家长须主动配合学校,常通报情况,多交换信息,早发现苗头,防患于未然。

专家支招

◆中国青少年研究中心青少年法律研究所所长 郭开元:

全社会应形成合力

我们要理性看待青少年沉迷网络现象,不要将其标签化、污名化,它是青少年社会化过程中出现的行为和心理问题。在信息时代,作为数字原住民,接触和使用互联网是青少年的重要权利,因此不能一味禁止,要坚持特殊保护和优先保护未成年人原则,从完善法律、革新技术和提高素养等多层面,预防未成年人沉迷网络。

同时,加强对教师和学生父母的媒介素养培训,提高他们对青少年上网行为的指导能力。此外,还可以通过公益广告等形式,广泛宣传网络沉迷的预防和防治措施,普及科学干预网络沉迷的方式,消除社会公众对网络沉迷的理解偏差。

◆华中科技大学教育科学研究院教授、博士生导师 刘长海:

履行家庭教育职责

首先,做好统筹规划,在赋予子女手机使用的权利时,与子女约定手机使用时限等具体事项,约定临时上交手机的事由和合理流程。

其二,做好防微杜渐,在子女使用手机时间较长时,利用户外运动、家务劳动、社交活动等分散其注意力,坚定对过度使用手机的行为说“不”。

其三,做好亲子沟通,家长要学会讲故事,联系身边事例帮子女形成正确的思想观念。

其四,做好正面榜样,所有家庭成员都要遵守手机使用的管理规定,家长带头遵守规定,主动用阅读、运动等正能量活动,充实自己的生活。

◆首都医科大学宣武医院功能神经外科副主任医师 倪端宇:

青少年要融入现实人际交往

孩子年龄越小,大脑的可塑性越强,特别是6岁之前,是大脑的神经发育和认知发育的关键期。青少年如果沉迷于网络,脑神经元之间的功能连接就强化在虚拟空间,现实交往的功能就自然削弱。

青少年自身也要正确认识网络,多参加户外活动,积极参与自己感兴趣的活动,融入现实人际交往。当出现网络诱惑时,要及时抵制,提醒自己转移对网络的注意力。

最后,一起来学习教育部送给大家的“防迷网”三字文:

互联网,信息广,助学习,促成长。

迷网络,害健康,五个要,记心上。

要指引,履职责,教有方,辨不良。

要身教,行文明,做表率,涵素养。

要陪伴,融亲情,广爱好,重日常。

要疏导,察心理,舒情绪,育心康。

要协同,联家校,勤沟通,强预防。

免费心理援助热线:0359-5553999

希望24热线电话:400-161-9995

运城日报、运城晚报所有自采新闻(含图片)独家授权运城新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:“运城新闻网-运城日报 ”。

凡本网未注明“发布者:运城新闻网”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。