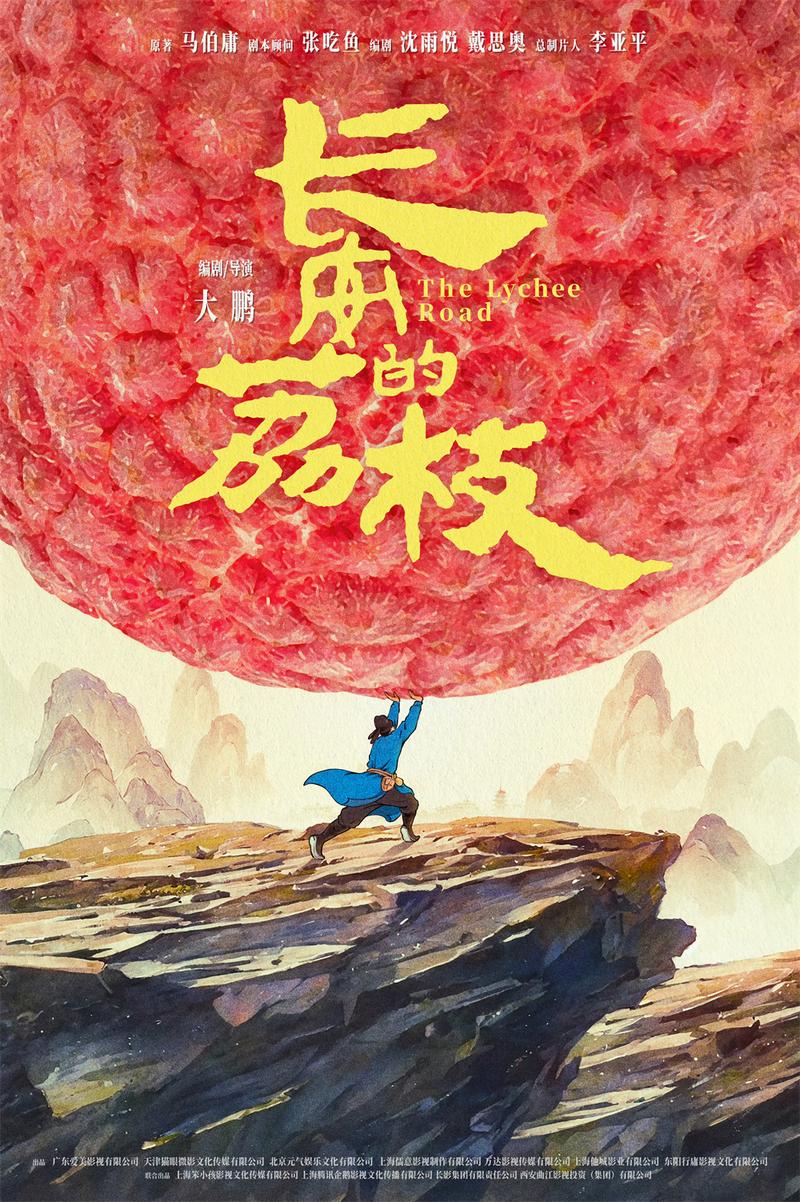

电影《长安的荔枝》:跨越历史的浮生共鸣

□杨颖琦

“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。”千年前杜牧笔下一首关于大唐盛世与甜蜜珍馐的描述,如今在大荧幕上揭开神秘面纱。电影《长安的荔枝》正是以这一故事为蓝本,随着剧情推进,一场关于盛唐气象下众生沉浮的历史画卷徐徐展开。

影片以一场跨越千里运送荔枝的荒诞任务为切口,讲述了九品小吏李善德意外接下从岭南运送新鲜荔枝到长安,完成为贵妃庆祝生日的“不可能任务”。从最初的震惊、愤怒,到权衡利弊后毅然踏上征程,“老实人”李善德的每一步都充满艰辛。他跨越山河远赴岭南,抵达后想尽各种方法尝试解决荔枝保鲜和运输难题,还与当地枭雄、商人不断周旋。在这个过程中,观众不仅看到了李善德的智慧与坚忍,更感受到了普罗大众在权力漩涡中的无奈与挣扎。

影片巧妙运用古今互文的叙事策略,将唐代小吏的困局转化为当代“打工人”的精神镜像。影片中,“长安早高峰”的拥堵、“房贷压力”的沉重,这些现代隐喻的运用,让观众在观看电影的同时,不禁联想到在现实中的种种遭遇。当李善德扛着“荔枝监”牌匾在岭南街头踉跄前行时,观众看到的不仅是盛唐官僚体系的荒诞,更是现代职场中“被异化的个体”。这种跨越历史的共鸣,使得影片的主题更加深入人心,引发了观众对权力、人性和社会现实的深刻思考。

从长安到岭南的路途展现,也让观众仿佛身临其境,感受到山高水长、九死一生的艰难。荔枝运输路线的规划和执行过程,通过“格眼簿子”的蒙太奇展示,配合眼花缭乱的5条运输路线,既热血又充满紧张感,让观众仿佛置身于这场与时间赛跑的冒险之中。在紧张的情节推进中,影片还巧妙地融入了一些幽默元素,让观众不时开怀一笑,缓解一路走来的紧张感。

演员们的精彩演绎也为影片增色不少,让观众与运送荔枝路上的众人感同身受。作为长安这座“大城市”的外乡人,主人公李善德用了18年才走到长安,但却因为工作太过认真得罪上司,被塞下了从岭南运送“一日色变,二日香变,三日味变”的荔枝的苦差事。一路走来,从面对上司欺压时的无奈到腰挂“国忠”令牌时的麻木,从“明知不可为而为之”的坚持到回到长安再次见到鱼常侍时不再低眉顺眼的脸,影片将一位“理想主义者”在困境中的挣扎与成长展现得淋漓尽致。当他满头白发、满眼血丝,仍坚持在运输荔枝的路上时,那种不甘和执着,让观众隔着屏幕都能感受到揪心;当他一人一骑带着飞扬的木棉花出现在宫城,而耗费那么多人力物力的荔枝却仅仅沦为盛宴上的点缀时,李善德“为官为民”理想主义的崩塌与重建,这已然超越个体悲剧,成为对那个时代制度性压迫的无声控诉。

在视觉呈现上,影片的画面同样极具美感,给人以视觉享受,高饱和度色彩的呈现,生动地展现了大唐盛世之繁华。从长安的宏伟建筑到岭南的荔枝园,从宫廷的奢华到岭南的自然之美,影片中的场景都十分考究,细节之处尽显大唐风情。置身其中,仿佛走进历史。

此外,影片在展现“千里运送鲜荔枝”主线故事的同时,还展现了庙堂之内权力争夺、互相推诿和庙堂之外的暗流涌动。“贵妃一笑,万里枯骨”,影片通过荔枝运输背后的果园强征、驿站逃户、驿卒累毙等情节,将这一残酷现实极尽描摹。而李善德作为其中的“异类”,运送荔枝的经历,让他看到了盛世光景下的满目疮痍,见证了层层剥削下的流离失所;精于计算的本领,让他拆穿了杨国忠关于耗费的谎言,看透了一颗鲜果后的利益纠葛。在面对利己与利他的冲突时,经历了艰难的抉择,他最终选择坚守正义,守护百姓。他的挣扎与成长,让观众对人性的复杂性有了更深刻的思考。正如他在影片中所说的那样:“就算失败,我也想知道自己会倒在距离终点多远的地方。”

[责任编辑:]